世界で最も共感されない若者との対話で感じた「手触り」

大学生の頃から11年にわたりソマリアのギャングやテロリストと向き合ってきた、NPO法人「アクセプト・インターナショナル」代表理事の永井陽右さん。死と隣り合わせの現場で、テロ組織から投降させた若者は550人を超えました。「理解や共感はできなくても、ひとりの人間として受け止める」。命をかけた仕事の先にある希望について聞きました。

1年のほぼ半分以上、永井陽右さんは日本にいない。アフリカのソマリアや中東のイエメンといった紛争地の最前線で、テロ組織から戦闘員を投降させ、社会復帰に導く仕事をしている。

今年32歳になる永井さんがこの活動を始めて11年になる。

アクセプト・インターナショナル提供

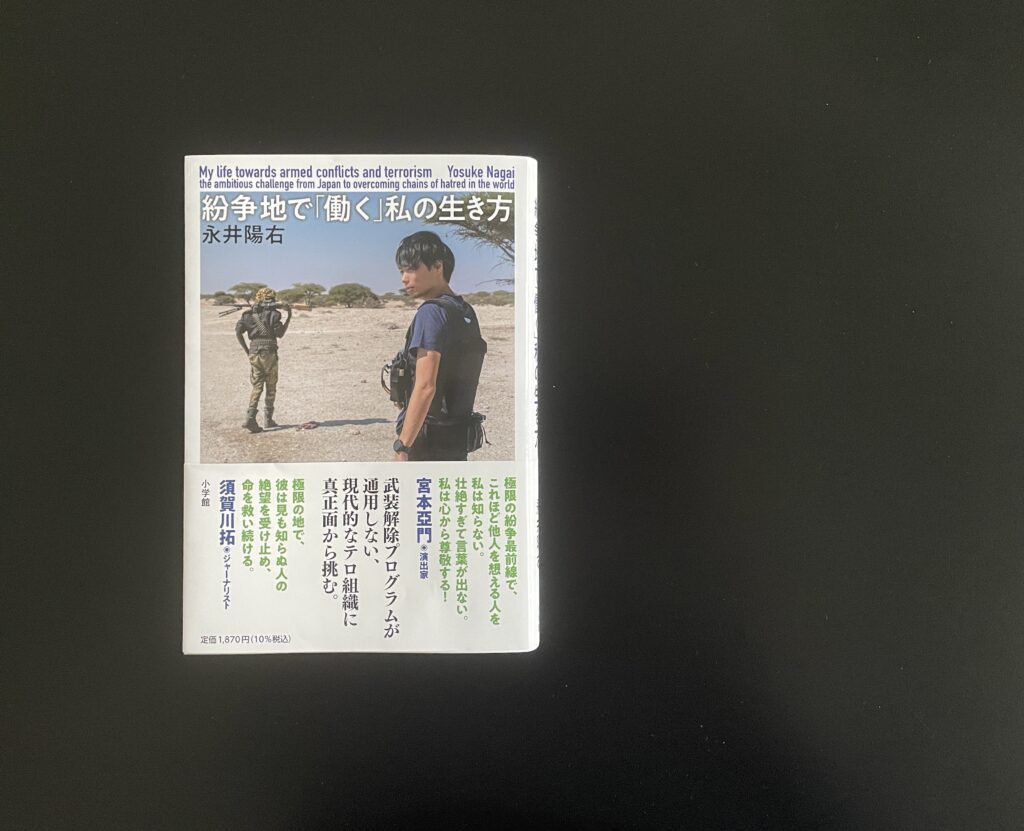

日本の情報番組にコメンテーターとして出演する姿は華やかに見えるが、紛争地では防弾チョッキやヘルメットを身に着け、装甲車で移動する。いつ爆撃や銃撃されるかもわからない、死と隣り合わせの現場。近著『紛争地で「働く」私の生き方』では、極度の緊張やストレスによる体調不良や不眠、心的外傷後ストレス障害(PTSD)に苦しんでいたことを赤裸々につづっている。

自分のための時間やホッとする瞬間はあるのか聞くと「猫とゴロゴロする時間。うちの猫、世界一かわいいんですよ」と目を細める永井さん。その愛猫を預け、再び危険な紛争地に向かう原動力には、紛争地の若者たちに希望を持って生きてほしいという強い思いがあった。

テロと紛争の解決をミッションに、主にソマリアやイエメンなどの紛争地にて、いわゆるテロ組織の投降兵や逮捕者などの脱過激化と社会復帰支援を実施。テロ組織との交渉および投降の促進、国連機関や現地政府の政策立案やレビュー、国際規範の制定などにも従事。国連関係では暴力的過激主義対策メンター、専門家会議や専門作業部会のメンバーなど。また、ソマリア政府刑務所当局において暴力的過激主義対策に関する特別顧問、国際人道法の専門研究機関であるGeneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rightsにおいて客員フェロー、イエメン政府とフーシ派間の捕虜交換に関する調停委員会のメンバーも務める

OTEMOTO

「未来をつくる若者」から外される

アフリカ北東部のソマリア。30年以上続いている内戦によって国が分裂したうえ、イスラム過激派組織「アル・シャバーブ」の台頭でテロと紛争が続いている。外務省が全土に渡航危険レベル4の退避勧告を出している、非常に危険な地域だ。

ここで銃撃によって人の命を奪ったり、自爆テロで自分の命を落としたりしている戦闘員の多くが10代、20代の若者たちだ。

子どもの頃から「暴力的過激主義」を叩き込まれ、暴力、貧困、飢餓、不平等の中で育ち、家族や仲間の命を奪われた若者も少なくない。社会や政治に絶望し、行き場のない怒りを抱えているところにテロ組織から言葉巧みに勧誘され、暴力や犯罪の当事者になっていく。残虐なテロリストは、生まれた国が違えばキラキラした将来を夢見る若者だったはずだ。

「例えば国連がユースと定義している15〜24歳もしくは18〜29歳の若者たちは、先進国では『未来をつくる人材』として期待され、質の高い教育を受け、支援されています。これほど『ユースの時代だ』と言われているのに、ギャングやテロリストはその年齢に該当していたとしても支援の対象から外れています」

永井さんは、18歳未満の子ども兵に適用されるような強力な国際規範が、18歳以上にはないことを指摘する。

「18歳になった瞬間から、誰からも支援も共感もされない凶悪な犯罪者とみなされ、駆逐すべき存在として扱われるのです」

刑務所でテロリストと面会

大人が手を差し伸べようとしなかった、ソマリアの荒んだ若者たち。同じ若者として彼らに社会復帰の可能性を見出したのが、21歳の永井さんだった。

永井さんは大学生だった2011年、「アクセプト・インターナショナル」の前身である「日本ソマリア支援機構」を設立。2013年から、隣国ケニアのソマリア人移民・難民居住区で、ギャングになって治安を悪化させていた若者たちを脱過激化し、社会に復帰させるプロジェクトに取り組み始めた。

暴力に手を染めたギャングたちはさまざまな犯罪をおこなうとともに、テロ組織とも関係を持っていた。問題の根源はどこかと動きながら考え続け、アクセプト・インターナショナルは活動の範囲を広げ、テロ組織からの投降と社会復帰をサポートするようになった。

テロリストを相手に交渉するには、安全なところから声をかけるのではなく、紛争の最前線に乗り出していかなければならない。粗暴な受刑者と刑務所の中で直接面会することもある。国際的な支援団体やNGOは数多くあるが、彼らと直接対峙する社会復帰支援は、ほぼ誰もやりたがらず、誰もやらなかった仕事だ。

アクセプト・インターナショナル提供

若者を若者として復活させる

「この仕事を始めたのは、大人への反骨心からでした。口先だけの大人がきれいなことばかり語っている中で、誰もやらないなら自分がやると」

永井さんは大学1年生のときにケニアを訪れてソマリアの問題を知り、何か自分にできることはないかと専門家や国際系のNPO法人に話を聞きに行った。そのときの大人たちのけんもほろろの対応が、逆にこの仕事をする決心につながったという。

ソマリアのような難しい場所で活動するためには、高い語学力と高い専門性、そして、10年以上の開発途上国での活動経験の3つが必要だ、とも言われた。こうしたことを大人たちから言われるたびに、私は強く憤っていた。なぜなら、ここに挙げた3つのことなど、私に忠告をしてきた大人たちなら、誰でも持っているものだったからである。それなら、「あなたがたは、なぜそれをやらないのか」と、相手に対して問い詰めたくもなった。

出典:『紛争地で「働く」私の生き方』より

「ソマリアを救いたい」という思いの原点には、高校2年生までに周囲の人たちを傷つけてきたと自覚した反省もあったという。

「僕は子どもの頃、いじめやけんか、家庭内暴力の加害者にも被害者にもなる経験をしました。荒んだ学校、荒んだ家庭に不満をため、悪いこともしました。今は反省していますが、ギャングやテロリストと呼ばれる若者たちの憤りが少しはわかるのかもしれません」

ギャングやテロリストを更生させようとするアプローチが逆効果なことはわかっていた。大人からの一方的な介入は反発を生むだけだ。そこで同じ年代の若者として、「不満だらけのゆがんだ社会を一緒に変えていこう」と同じ目線で行動することにした。

「テロリストというレッテルを外して見ると、彼らひとりひとりが世界を変えていく力のある若者だということに気づきました。懲罰ベースでは紛争は解決しないけれど、若者が若者として復活したほうが、社会にとっては絶対にいい」

アクセプト・インターナショナル提供

アクセプト・インターナショナル提供

たとえ罠でも「受け止める」

アクセプト・インターナショナルでは、テロ組織からの投降を受け付けるホットラインで投降希望者からの電話を受けると、その1人のために綿密な作戦を立て、重装備をして危険な地域まで迎えに行く。

多数の負担や犠牲を伴ってようやく1人の投降に成功することもあれば、結果的に落ち合えないことや裏切られる場合もある。相手のために命がけで動いても、脅されたり罠だったりすることすらある。

「それも織り込み済みです」と永井さん。

「『ああ、嘘だったね』で終わります。期待値がそもそも低いのでダメージも低いんです。世界には80億人もいて、みんな手をつないで友達になれるわけがない。わかりあえなくて当然だと思っているからです」

アクセプト・インターナショナル提供

アクセプト・インターナショナルの「accept」は、「受け入れる」よりも「受け止める」のニュアンスのほうが近いと永井さんは言う。

「理解や共感はできなくても、ひとまずひとりの人間として受け止めることが大事だと思っています。思想が異なる他者とも共存していかなければならない。人権や多様性の本質ってそういうことではないでしょうか」

言葉を交わさない「対話」

投降ホットラインには「死ね」「今から殺しに行く」と脅しの電話がかかってくることもしょっちゅうだ。永井さんは現地で使うスマホの着信音が鳴ると心身に不調をきたすようになり、着信音を何度も変えた時期があった。

2回目や3回目のコールまで『死ね』と脅してきていたテロリストが、4回目や5回目で『詳しく聞かせてもらおうか』と言ってくることもある。命をつなぐ電話でもあり、死につながる電話でもある。電話を受けるときはいつも「形容しがたい緊張感」があるが、だからこそ「プロの腕の見せどころ」であり、受けないわけにはいかない。

「『他者を理解するために対話が大事だ』などとよく言われていますが、僕たちは対話ができない相手と向き合っています。対話ができない相手に対して何もできなければ、そこでコミュニケーションは終わってしまいます」

「応答がなくても言葉を投げかけ続ける。または自らの姿勢を相手に見せ続ける。こちらからは決してコミュニケーションを終わらせない。そうやって、言葉を交わさなくても高度な対話は始められるのではないでしょうか」

Akiko Kobayashi / OTEMOTO

力強い言葉をつくる

大学生で活動を始め、すでに11年。高い語学力と高い専門性、10年以上の開発途上国での活動経験の3つはすでに満たしている。これまでテロ組織からの投降を導いた若者は550人を超えた。

「ここ数年、本気を出せば世界を変えられるぞという『手触り感』を感じます」

それを「手応え」と呼ぶには、目の前に広がるテロや紛争の実態はあまりに残酷すぎる。けれど、ざらりとした変化の「手触り」は確実にあるのだという。

アクセプト・インターナショナル提供

そのひとつが、国際規範を制定する動きだ。子ども兵と同様、テロや武力紛争に関わる18歳以上の若者の権利も国際規範として制定することを目指し、すでにスイス・ジュネーブの専門機関で議論を進めている。

<若者は、テロ組織を含む武装集団に関わっているとしても、変わらず若者であり、社会を良くする主体者でもあると認識されなければならない>

そんな、力強く宣言するような言葉を想定している。

「紛争の最前線では、実務者として投げかけることができる言葉が少ないんです。せいぜい、国際人道法を守れ、戦争はやめようというくらい。言葉の拠り所となる国際規範が必要です。今はないので、僕たちがつくるしかない」

「もちろん言葉には拘束力があるわけではなく、万能ではありません。だから言葉と実務の両方が必要なんです。実務の課題感から国際規範をつくり、国際規範を拠り所に実務をする。問題を解決するには、やはり最前線にい続けるしかないんです」

ソマリアやイエメンの紛争の最前線、ジュネーブ、そして日本で「まるでDJのように仕事のスイッチを切り替えて」、誰もが無理だとさじを投げていた問題に一つずつ取り組む永井さん。

一方、ソマリアのテロリストの境遇とはかけ離れている日本で暮らす私たちには何をすべきかと聞くと、こう言い切った。

「自分の半径5メートルの社会がどうなってほしいかを考えてみてほしいです。複雑な世界はそこから変わっていくのだと思います」

結局のところ、私たちが理想とするところは、「武力」を「武力ではない形」でどう対処できるか、あるいは、「暴力」を「暴力ではない形」でどう対処できるか、ということの追求なのだと思う。

(中略)

「人権があるのにまるで存在していない、この世界は残酷だ」と言うのではなくて、「世界は残酷なのにもかかわらず、どうにか人権なるものを創り実現しようとしている」と言う方が正しいはずだ。

出典:『紛争地で「働く」私の生き方』より