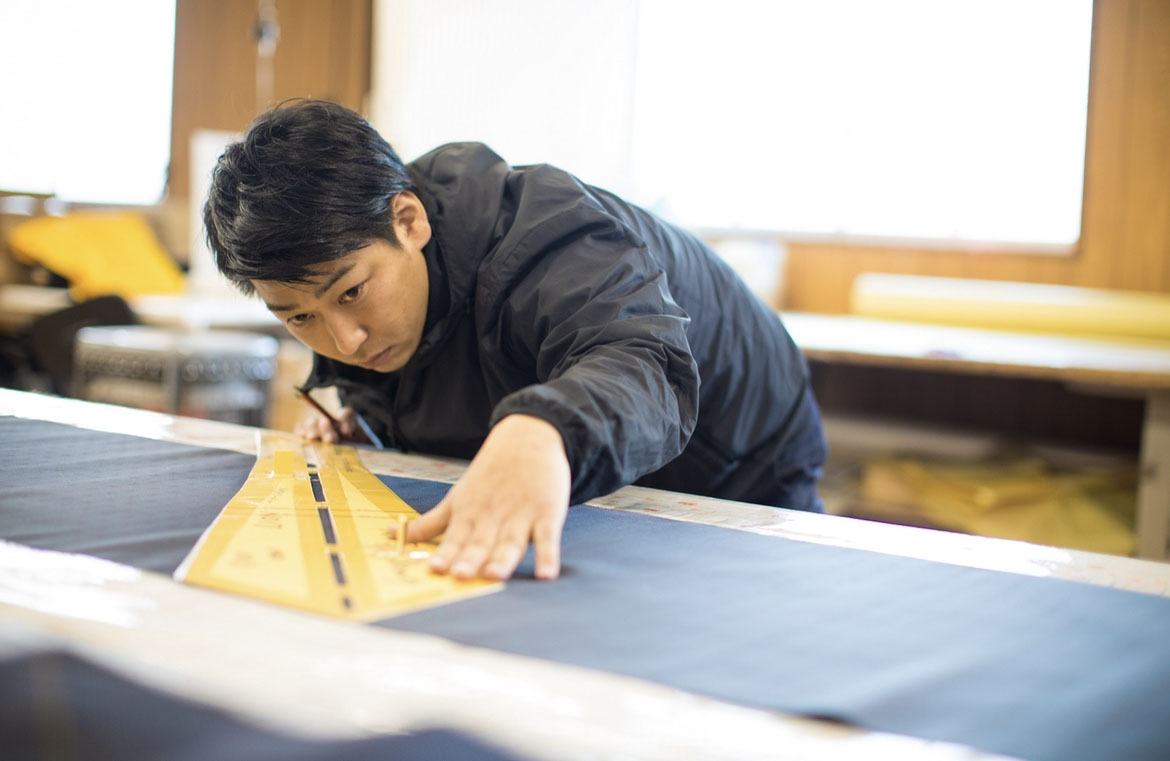

「ネクタイは義務ではなくファッションに」。縮小する業界で起死回生した町工場

1968年に岡山県で創業した小さな縫製工場が、2015年にネクタイのオリジナルブランドを立ち上げたことで、倒産の危機を乗り越えました。それどころか、2022年には過去最高売上を達成しています。

東京ネクタイ協同組合によると、クールビズ浸透、テレワーク拡大などによってネクタイの需要は減り続けており、国産ネクタイの生産数はピークだった1988年の約4780万本から、2019年は約313万本になっています。逆風が吹き荒れる業界で、なぜ売上を伸ばすことができたのでしょうか。 笏本縫製の3代目代表をつとめる笏本達宏さんに聞きました。

【関連記事】信号待ちの間すら仮眠していた母。ネクタイ工場3代目の決断は「全員が職人であれ」

得意なことで突き抜ける

クールビス推奨に、在宅勤務の浸透。オフィスでも自宅でもカジュアルな服装で仕事をすることが当たり前になり、ネクタイにとっては逆境の時代です。

ときどきSNSで「ネクタイって最近しなくなったよね」と話題になるたびに、「そうだよね...」とネクタイをつくっている僕でさえ思います。クールビズに反対したりノーネクタイに反発したりする運動には一切、参加するつもりはありません。その流れを否定してみても仕方がないからです。

ドレスコードやルールが変わってネクタイが「義務」ではなくなったとしても、アクセサリーのようにファッションとしてネクタイを身につけてくださる方はいます。スーツを着てネクタイをキュッと締めるときの気分やかっこよさは不変のものだからでしょう。重要なビジネスシーンで身につける1本。パートナーに似合いそうな色を厳選する1本。ネクタイは義務感からではなく、自らの意思で選んでいただくものになっています。

提供写真

時代の変化によって「斜陽産業」といわれるようになった業界では、技術やノウハウを生かして他の商品やサービスに参入するというのはよく聞く話です。でも、僕はあえてネクタイにこだわり続けたい。最も得意なネクタイづくりで一番を取れないのであれば、縫うことができるからといって他のアイテムに広げたとしてもうまくいかないと思うからです。他のアイテムにはすでにその道のプロがいますから。

得意な商品でしっかり突き抜けることができれば、そこから見えてくるものがあるはず。だからネクタイでぶっさしていくと決めています。

とはいえ、2020年からの新型コロナウイルスの感染拡大は、うちのような小さな町工場にはさすがにこたえました。もしも自社ブランドの立ち上げがあと1年遅かったら、倒産していたと思います。

1987年、岡山県生まれ。高校卒業後、働きながら通信課程で美容師免許を取得。母の体調不良で家業を手伝うようになり、2008年に笏本縫製入社。2015年、自社ブランド「SHAKUNONE(笏の音)」をスタート。2021年1月、3代目代表に就任

提供写真

どちらも厳しい道なら

もともと笏本縫製は、祖母と母の時代から下請けや孫請けでボタン付けなどの縫製をしてきました。昔は請け負う仕事量が安定していたので、つぶれない程度に飯を食うためには下請けをやっておけばよかったんです。誰もが知っている有名高級ブランドのネクタイをうちで縫っていたのは誇りでもありました。

提供写真

しかし、次第に下請けの作業は海外に流れ、仕事が減り単価もどんどん安くなってきていました。売上を補うために自社ブランドを今、始めておかなければダメだと思ったのが2015年、僕が29歳だったときのことでした。

自社ブランドをゼロから立ち上げたとしても、成功するかどうかなんてまったくわかりません。でも、このまま減り続ける受託生産に頼っているだけの道も厳しい。どちらの道のりも不確定で厳しいのであれば、おもしろそうなほうに進みたい。どっちの道なら自分が生き生きと働けるかを考えて、自社ブランドを始めようと決めました。

つくる人がいなくなる

まず心配したのは、仕事を請け負ってきた有名ブランドと競合になり、仕事を干されるんじゃないかという不安でした。そこで、取引先にとって何が不利益になるのかをじっくり考えました。

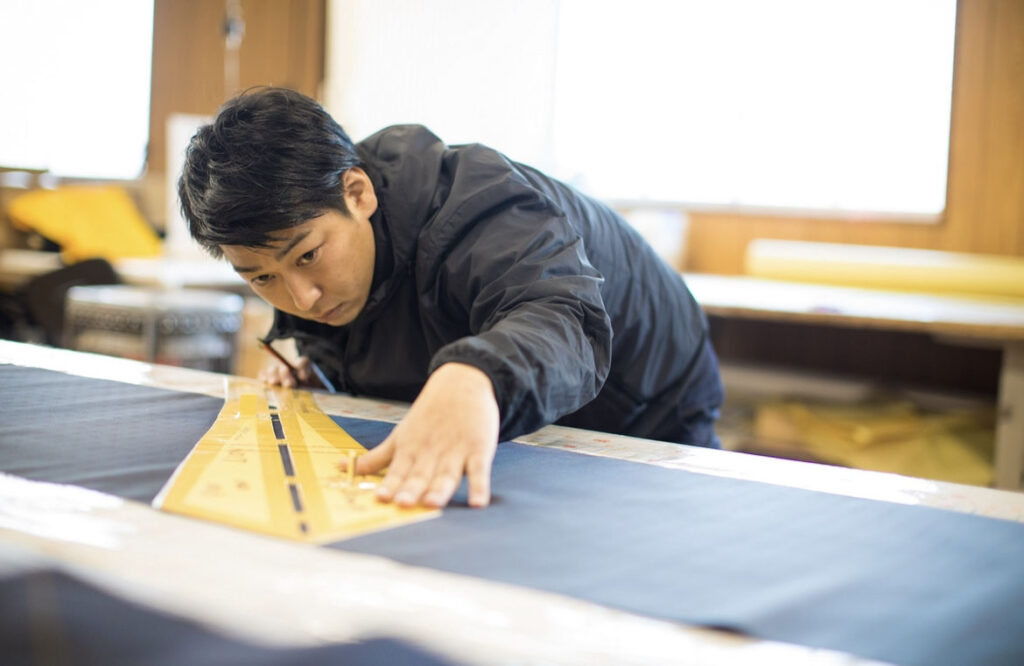

取引先のブランド、デザイナー、問屋さん、どこにも「縫える人」がいないんですよ。僕たちの工場がなくなると、みんな商品がつくれなくなるんですね。競合になって売上が減ることよりも、われわれがつぶれて商品がつくれなくなることが、取引先にとっては最も打撃になるだろうと思い至りました。

そこでお付き合いをしていた主な取引先には「うちが生き残ってものづくりを続けていくための選択として、自社ブランドをつくりたい」と丁寧にお話しに行きました。そこで「頑張って」という声をいただいたのは、とても励みになりました。

なぜ買わなかったのか教えて

2015年9月に立ち上げた自社ブランド「SHAKUNONE(笏の音)」のメインのシリーズは、京都西陣のシルク生地に、オリジナルロゴをちりばめたデザインです。ロゴが目立ちすぎないよう背景色とほぼ同色にして、15色それぞれに「安心の深紺」「情熱の深紅」など印象に残る名前を付けています。今はこのシリーズだけで売上の4割を占めています。

提供写真

どんなブランドコンセプトを立てたのか? マーケティングの戦略は? などとよく聞かれますが、何もやっていません。ものづくりのプロではあっても売るほうのプロではなかったので、正直なところ何もわからなかったんです。

もちろん現実は甘くはありませんでした。初年度の売上は30万円程度。中学生が考えてもそれはないよというような鳴かず飛ばずの状況でしたね。

初期費用をかけてサイトを立ち上げたものの、デザイナーを雇うお金もマーケティングを学ぶ時間もなく途方に暮れた末に、考え方をシフトしました。今まで自分ができていなかったことをやればいいのではと考え、売り場に行ってみることにしたんです。

地元の百貨店に置かせてもらえたので、そこでお客さんを観察しました。一度は手に取ってくれるのに、去り際に置く。いくつか見比べたうえで、他の商品を購入する。そこで「ちょっとすみません」と呼びとめて「僕、そのネクタイをつくった者なんです。買ってもらわなくて構わないんですけど、理由だけ教えてもらえませんか」と声をかけました。

提供写真

そうするうちに、うちのネクタイは女性によるギフトの需要が多いことがわかってきました。ならばギフトボックスをおしゃれにしよう、手書きの手紙も入れてみよう、自分が身につけるものもほしいという女性のためにストールをつくってみよう、などとお客さんの声を聞きながら商品づくりに反映していきました。

大手のブランドだと難しいかもしれませんが、僕らは小さな舟で小回りがきくから、意思決定さえすればすぐに動けるんです。僕がお客さんの声を集め、職人たちには工場の中でしっかり丁寧につくってもらう。その役割分担ができあがりました。

提供写真

55年の技術が発信を支える

よいものさえつくれば売れるというのは現実的ではありません。よいものをつくってどんと構えていればそのうち誰かが認めてくれるなら、みんな成功しているはずです。逆に、よいものをつくれない工場はとっくになくなっています。よいものをつくることは大前提で、そのうえで知ってもらう努力をしなければいけません。

特に知名度のなかった僕たちはまず選んでいただくための土俵に上がらなければ勝負にならないので、僕は2021年からSNSやブログでの発信、メディアの取材対応に力を入れてきました。

SNSの発信にはリスクもあります。それでも僕が自信をもって発信できるのは、55年間培ってきたものづくりの土台が背景にあるからです。もしも僕が勉強不足のせいで叩かれたとしても、うちには本物の技術がありますし、それを商品が証明してくれます。だから、たとえ何度打ちのめされたとしても、原点に立ち戻ってもう一回やり直しができるという安心感をもって発信することができています。

「僕のことは嫌いでも、うちの商品のことは嫌いにならないでください」なんて言ったことはないですけど、根本的にはそんなスタンスです。

ずっと不思議だった。いつも電話で注文くださるお客様。なんでネットじゃないんだろう?と思ってた。デパートの催し場でお会いしたときに理由がわかった。白い杖をつきサポートをされながら歩いてる。視覚に障害がある方だった。思わず「なんでいつもウチを選んでくださるんですか?」と聞いたところ…

— しゃく (@shakunone) October 3, 2022

自社ブランドを立ち上げた当時は売上全体の2割をまかなうことが目標でしたが、2021年ごろから自社ブランドの売上が右肩上がりになり、今の売上は受託生産と自社ブランドが2:8の割合になっています。

笏本縫製は2023年4月に創業55年を迎えます。2022年12月の決算期で、54年間の歴史で最高売上となりました。

ネクタイが「しなければならないもの」ではなくなった時代だからこそ、身につけたときの納得感や満足感がより求められます。お客さんと対話しつつ、選ばれるネクタイづくりを追求していきたいと思っています。

【関連記事】信号待ちの間すら仮眠していた母。ネクタイ工場3代目の決断は「全員が職人であれ」