「少なくとも1000年は保つ」 世界の名だたる美術館で土佐和紙が使われる理由を知っていますか?

高知県の仁淀川流域は、古くからすぐれた和紙の産地として知られてきました。今日では世界中で高い評価を受けている一方で、地元の原料と昔ながらの手法でつくられる本来の「和紙」は姿を消しつつあります。高知県仁淀川流域で、土佐和紙を次の世代につなげるよう奮闘する3人の女性たちに話を聞きました。

日本が世界に誇る伝統的素材、和紙。1000年以上も前からほぼ変わらぬ材料と手法でつくられてきた紙として、知る人ぞ知る唯一無二の存在です。

なかでも、高知県中部を流れる仁淀川流域でつくられる土佐和紙は、優れた品質で名を馳せてきました。平地の少ない高知の山間部では、鮎漁や養蚕に加えて、紙の原料となる楮(こうぞ)や三椏(みつまた)が古くから栽培され、紙づくりが数少ない産業のひとつでした。

Mizuho Ota

927年に完成した「延喜式」には、紙を貢納する42の主要産国のひとつに土佐が挙げられています。紀貫之をはじめとしたこの地の統治者たちが紙づくりを後押ししたことで技術が磨かれていったということです。透けるほど薄い土佐典具帖紙(とさてんぐじょうし)や地色のついた土佐七色紙などが全国的に知られるようになり、江戸時代は技術流出を恐れた藩が紙を専売制にしたほどでした。

明治に入ると、タイプライター用原紙の生産が始まり、欧米への輸出で仁淀川流域の製紙産業は大きく成長。しかし、戦後に生活様式が変わり、需要が減ったことにより、和紙づくりは衰退の一途を辿ります。和紙以外の紙へと転化が進んだ現在では、地元産の原料と伝統的な手法を用いた土佐和紙本来のつくり手は数えるほどとなりました。

こうした状況を憂い、土佐和紙を次世代につなぐために奮闘しているのが、鹿敷製紙の浜田あゆみさん、尾崎製紙所の片岡あかりさん、そして紙本保存修復師の一宮佳世子さんです。

千年は保つ和紙

土佐和紙は、ルーブル美術館やメトロポリタン美術館をはじめとした世界の名だたる美術館や博物館、アーティストたちの間ではとてつもなく有名かつ必要不可欠な存在です。昔ながらの方法でつくられる和紙の製造現場を見るために、毎年世界中から専門家たちが、仁淀川流域を訪れてきます。

そんな時、案内役を買って出るのが、紙本保存修復師の一宮佳世子さんです。

写真提供:一宮佳世子さん

佳世子さんは横浜で紙の輸出問屋を営む家庭に生まれ育ち、幼い頃から紙で遊ぶのが大好きでした。大学を卒業後、就職と留学を経て、カナダのトロントにある和紙専門店で働いていたとき、お客さんに言われた一言に胸を打たれます。

「1000年も前から同じ手法でつくられている紙が、自分たちの手に届く値段で入手できるなんて、ものすごいロマンだ」

和紙についてもっときちんと知りたいと考えた佳世子さんは、帰国して父方のルーツがある高知に移住。土佐和紙工芸村の後継者育成プログラムで紙づくりの基礎を学びました。そして、その過程で交流を深めたつくり手たちの紙を世に出すためには「使い手について知る必要がある」と思うように。

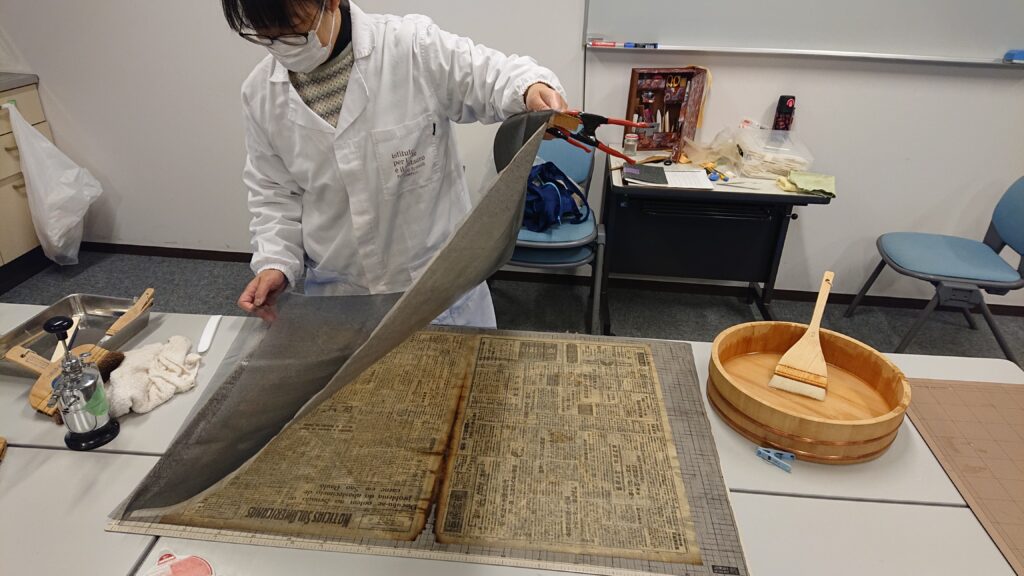

和紙の活用法のひとつに、文化財の保存修復があります。そこで佳世子さんは、紙本保存修復を学ぶために3年間専門学校に通うことにしました。

紙本保存修復とは、文化財などの長期保存と維持を目的に、紙の劣化をできる限り取り除き、寿命を伸ばすための手伝いをする仕事。修復技術のほかに、劣化の原因となるカビや虫のことから文化財にかかわる美術や歴史、素材科学など、多岐にわたる知識が必要とされる専門職です。

「文化財の保存修復には、和紙が欠かせません」と佳世子さんは語ります。

写真:深田名江さん

伝統的な原料と手法でつくられた和紙には、劣化の原因になるような化学物質が一切入っていません。さらに、厚さや風合いなどを調整でき、薄くても丈夫で作業性も良い。こうしたことから、修復の素材としてだけでなく、修復工程で作品を保護したり、クリーニングに使われることも多いそう。

「『最後の晩餐』のような有名な西欧の絵画にも、修復の過程で和紙が使われているんですよ。歴史的な資料や作品は、100年1000年維持させることを前提としています。その点、昔ながらの製法でつくられ、きちんとした環境で保管された和紙は、1000年前のものがきれいに残っている。今でも同じ方法でつくれば少なくとも1000年は保つことがわかっているんです」

原料を絶やしたくないから

世界中の修復専門家やアーティストが信頼をおく伝統的な土佐和紙をつくり続けてきたのが、鹿敷製紙です。浜田あゆみさんは、その創業家に生まれました。

祖父は手漉きの風合いを残す紙漉き機を導入し、フランスの美術品修復現場を訪れて「文化財補修用特薄土佐和紙」を開発。安定した品質の和紙をつくれるようになり、世界中で使われるようになりました。

写真:ジョニー・ニームさん

一方で、あゆみさんは家業を継ぐことは考えたこともありませんでした。高校を卒業すると、カナダ西海岸にあるヴィクトリア大学の演劇科へ留学。卒業後は東京で役者として鍛錬する日々が続きました。そんな矢先の2015年、祖父が体調を崩し倒れたため帰郷。そこで目の当たりにした地元の製紙産業の衰退ぶりに衝撃を受けます。

同じ頃、高知で演劇をしないかと誘われ、家業を手伝いながら地元に残ることを決意。安い海外産の原料で和紙がつくられている現状への葛藤をパフォーマンスに落とし込み、発表していきます。

写真提供:浜田あゆみさん

そして、2018年の暮れに起こった出来事が、鹿敷製紙のあり方に一石を投じました。高齢化などで地元産原料が減り続けるなか、長年楮(こうぞ)の仕入れ先だった老夫婦が手首を痛め、これ以上生産を続けられない状況に追い込まれてしまったのです。

もともとこの地域では、原料を扱う「農家」と紙を漉く「紙漉き」の分業制で和紙がつくられてきました。農家は楮や三椏(みつまた)を栽培・収穫し、蒸して皮を剥ぎ、乾燥した状態で紙漉きに納品します。あゆみさんの家族は、鹿敷製紙を創業するずっと前から紙漉きを専門に行い、農家の方から原料を購入していました。

「もう楮の原木を捨てるしかない。誰かやってみないか?」と楮農家のご夫婦から持ちかけられたものの、「紙漉きが原料を扱うなんて!」と家族は大反対。しかし、「このままでは遅かれ早かれ地元産の原料が手に入らなくなることは目に見えていたから」と、母の反対を押し切って楮の収穫と加工に着手します。

写真:ジョニー・ニームさん

Mizuho Ota

ちょうどその頃、住食と農作業などの労働を交換するプラットフォーム、WWOOF(ウーフ)の存在を友人から教えてもらい、早速、原料加工を手伝ってもらうために登録すると、手伝いたいという人が次々と現れました。

こうした話を聞きつけ、あゆみさんの元には高齢の農家さんから頻繁に収穫や加工の相談が寄せられるように。丹精込めて育てた楮をできる限り残したい農家さんの思いと、地元産の原料を安定的に仕入れたい鹿敷製紙の願いが一致し、それをつなぎとめるだけの人手を確保できる体制も整いました。

Mizuho Ota

さらに、アーティストが数週間自宅に滞在して作品をつくる「アーティスト・イン・レジデンス」のホストも開始。2023年2月上旬には、和紙を使って版画や衣服を作るカナダ人アーティストのアレクサ・ハタナカさんと、ドキュメンタリーを撮影中の映像ディレクター、ジョニー・ニームさんが滞在し、作品を通じて和紙を世界に発信しています。

「高知に帰ってきてから、色々なことがびっくりするようなタイミングで起こり続けたんです」。最初は反対していた家族も、今では応援してくれる存在に。「紙漉きはお兄ちゃんが、原料は私が担当しています」と語るあゆみさんの強い眼差しが印象的でした。

楽な方法では同じ品質にならない

鹿敷製紙から北西に約30キロ。片岡あかりさんが4代目を務める尾崎製紙所は、細く、曲がりくねった急坂をいくつも登った、峠の近くにあります。古くは、近くを走る松山街道を使って商売を営んでいましたが、1930(昭和5)年からこの地で紙づくりをはじめました。

Mizuho Ota

あかりさんたちは、この地で伝統的な方法を守りながら原料の栽培から加工、紙漉きまで家族総出で行ってきました。工場の周りの斜面には楮や三椏が植えられ、少し下ったところには、山から引いた水を貯められる「さな」。家の裏には、楮を蒸すのに使う、昔ながらの甑(こしき)があります。

訪れた日は、楮を蒸して皮を剥ぎ、黒い部分をそぎ落として消石灰で煮た白皮がさなに並べられていました。水に晒すことで灰汁をぬき、日光にあてて漂白する伝統的な工程です。竹を組んだ上に綺麗に並ぶその様子は幻想的で、心を打つものでした。

Mizuho Ota

「伝統的な方法に特にこだわっているわけではないんです。やっぱり大変だから、楽な方法を試してみたりもしたんですけど、同じ品質の紙ができなかった。それで、今でも昔ながらの方法で作っているんです」

写真提供:片岡あかりさん

あかりさんが漉くのは「土佐清帳紙」。耐久性に優れているため、記録用や書道、版画に使われています。一番大きいものは63×183cm(2尺×6尺)にもなり、これを全て手で漉くのはとてつもない体力仕事であることがうかがえます。

写真提供:片岡あかりさん

「体幹にぐっと力を入れて、集中して作業するんです。紙漉きはちょっとアスリートと似てるかもしれませんね」と笑う姿から、紙漉きへの情熱と愛情が伝わってきます。

紙漉きを本格的に継いだ直後は、つくった紙を問屋さんに卸せばそこで終わり。しかしある時、取引のある卸問屋さんが尾崎製紙所の土佐清帳紙を使っているイヌイットのアーティスト、ケノジュアク・アシェバックさんを紹介してくれたことで、「こんなすごいアーティストが自分たちの紙を使って作品をつくってくれているんだ」と嬉しくなり、紙づくりとの向き合い方が変わっていきました。

Mizuho Ota

この時の感動を、「大きくなったら紙漉きになる!」と宣言する9歳の娘さんにも体験してほしい。使ってくれる人の顔を思い浮かべながら紙を漉いてほしいからーー。そう語るあかりさんは、自分たちの紙を使った作品に触れる機会をできるだけ多くつくるようにしています。

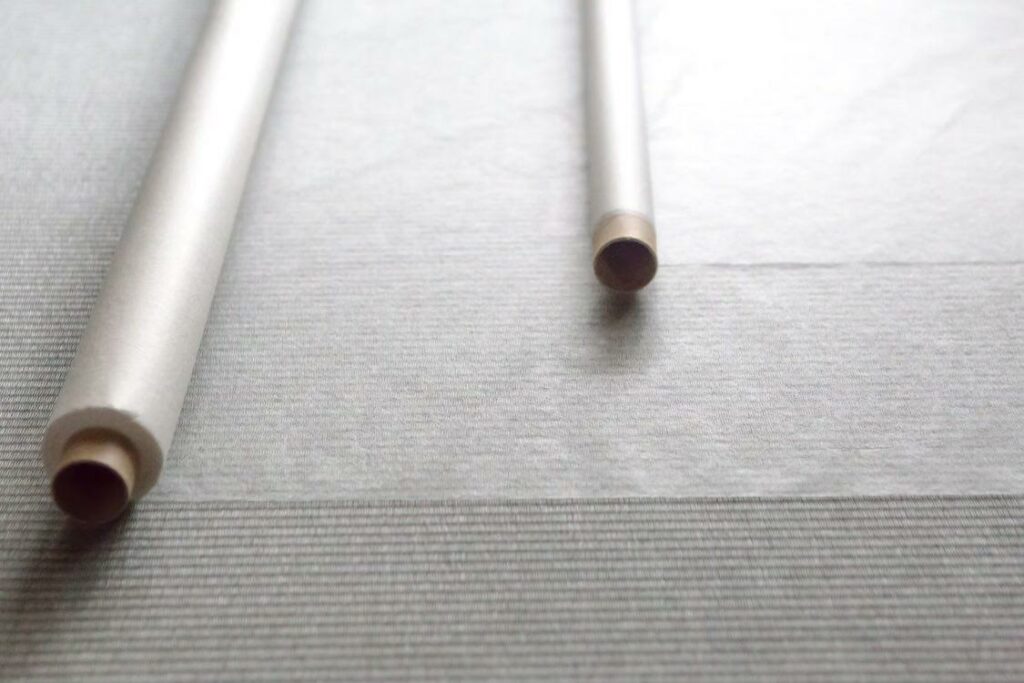

道具をつくれる人がいない

娘さんの世代に土佐和紙をつないでいくためには、原材料の確保、技術の継承、そして道具の継承が不可欠です。「うちは、原料と技術はできているので、道具をどうにかしないといけないと真剣に考えています」とあかりさん。

特に、土佐清帳紙を漉く時に使う茅簀(かやす)をつくるには、熟練の技術が必要です。しかし、道具職人さんは、どんどん減る一方。自分の姿を見て紙漉きになりたいと言ってくれる娘さんのためにも、今手元にある道具を大切に使いながら紙を漉き、道具をつなぐ方法を模索する日々が続きます。

写真提供:片岡あかりさん

つくり手と使い手を結ぶ

和紙のつくり手であるあゆみさんとあかりさん、そして使い手としての佳世子さん。これまでの経験を生かし、佳世子さんはつくり手と使い手をつなぐ架け橋としても活躍しています。

「つくり手がつくり出す紙と使い手が必要とする紙が一致しないことが結構あるんです。つくり手には使い手がどんな紙を探しているかを伝え、使い手にはつくり手側の情報を伝えて用途に合う紙を提案していくことで、もっと需要を増やすことができるんじゃないかな」

そう語る佳世子さんの目は、きらきらと輝いていました。

仁淀川流域にルーツをもつ3人の女性たちは、それぞれの経験を生かし、三者三様の手法で土佐和紙を守り続けています。