疲れた様子のこどもに話を聞くときは「横並び」で。小学生と親の対話しやすい距離感を考える

多くの小学校では、5月は運動会や宿泊研修などの行事のシーズンです。新学期が始まってしばらく経ち、慣れてきたように見える時期であっても、こどもたちはさまざまなストレスを抱えています。子育てアドバイザーの高祖常子さんは著書『どう乗り越える?小学生の壁』で、こどもの悩みやストレスに寄り添うための実用的なアドバイスをしています。

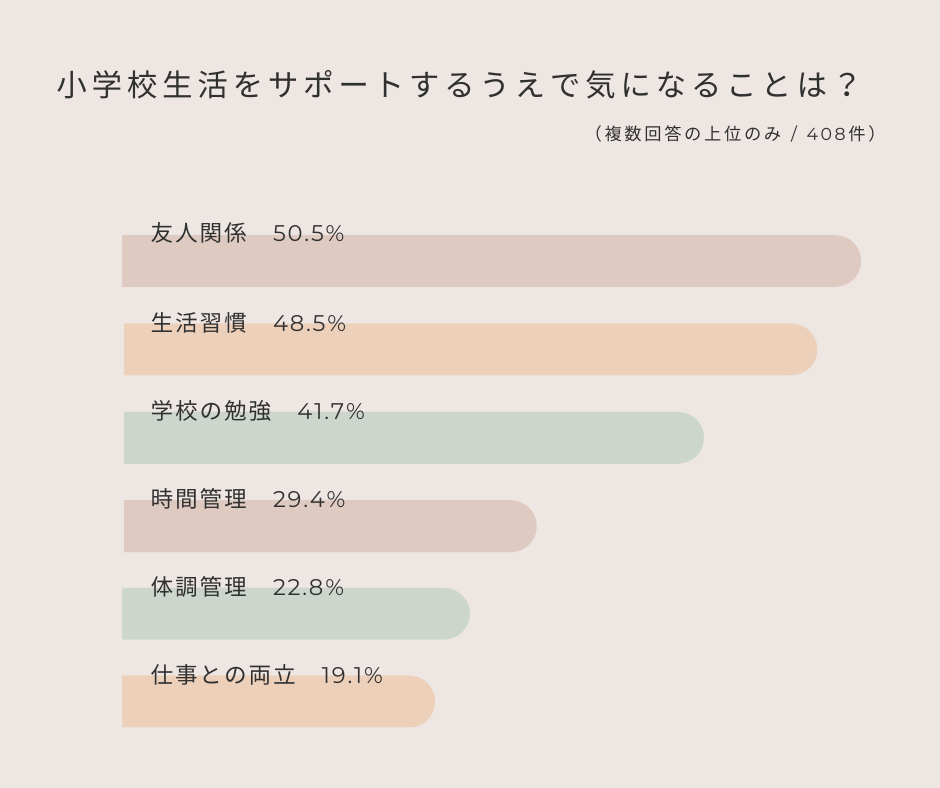

2024年度に小学1年生になるこどもがいる保護者を対象に入学前に実施したOTEMOTOのアンケートで、「小学校生活をサポートするうえで気になること」について聞いたところ、回答した408人の50.5%にあたる206人が、「友人関係」と答えました。これは「生活習慣」や「学校の勉強」を上回り、気になることのトップとなりました。

子育てアドバイザーで、NPO法人児童虐待防止全国ネットワーク理事をつとめる高祖常子さんは、「小学1年生は人間関係にとても疲れる時期。入学してからしばらくは心も体もとても疲れています」と解説します。

高祖さんの著書『どう乗り越える?小学生の壁』によると、新しい友達、授業、宿題など初めてのことばかりの環境がストレスになり、学校だけでなく家庭でのきょうだいげんかなども増えるのだといいます。

高祖さんは「起きる時間を決め、生活習慣を整える」「きょうだいが立ち入れないその子だけのスペースを確保する」など、まずはこどもの疲れをケアし、心の安定を優先させるよう勧めています。

Akiko Kobayashi / OTEMOTO

ちょうどよい親子の距離は?

OTEMOTOのアンケートでは、この時期のこどもとの関わり方を心配する声が多くありました。

「こどもの不調のサインを見逃さないポイントを知りたいです」(40代母親 / 愛媛県)

「こどもが友達との関係で悩んだとき、親としてどう接してあげればいいでしょうか」(30代母親 / 三重県 )

「小学校に入ると送り迎えがなくなり、こどもと距離ができてしまう気がして寂しい。ちょうどよくて温かい親子の距離は、どうやったらちゃんとつくれるのかな」(30代母親 / 東京都)

「こどもの成長につれて、関わりかたをどのように変えていけばいいのでしょうか」(30代父親 / 佐賀県)

丁寧にサポートできることが理想ですが、保護者のほうもいつも余裕があるわけではありません。「つい感情的に叱ってしまう」という悩みは、小学1年生以外の親からも寄せられています。

「ちょっとした失敗をしつこく叱ってしまい、後悔することがあります。言い過ぎたと思ったら、感情が落ち着いてから謝るようにしています。そもそもちょっとしたことで怒らないようにしたいのですが、なかなかうまくできないことが多く、努力しています」(40代母親 / 小学2年生男子 / 長崎県)

「疲れているときにスケジュール通りにいかないと、カッとしてしまうことがある。段取りをして余裕をもつことと、『こうすべき』という基準を自分で厳しくしないようにすることが肝心だと思っています」(50代母親 / 小学6年生女子 / 神奈川県)

撮影:Yuiko Nagasawa

話してくれないこともある

「困りごとにぶつかったときは、親子で対話しながら解決していくことが基本です」と高祖さんはアドバイスします。

「心に余裕がないときだからこそ、怒鳴らない、叩かない、と決めましょう」

「まずは困りごとを受け止めて、『どうしたい?』『どうしたらいいと思う?』『ママやパパにしてほしいことはある?』と聞いてみるといいでしょう」

もしも学校で起きたいじめやトラブルについて聞いた場合にも、親がすぐに学校に相談してしまうのは禁物だそう。

「場合によっては、『ちょっと話を聞いてほしかっただけなのに』『自分から友達に言おうと思ってたのに』などと、こどもの心を傷つけてしまうこともあります。『どうしたいか』『してほしいことがあるか』を聞いて、こどもの力になることを心がけましょう」

対話によってこども自身も気持ちを言語化できるようになるメリットはありつつ、「話してくれないこともある」と親が知っておくことも重要なポイントだといいます。不安が大きいあまり言葉にしづらかったり、親に気を遣って言い出しづらかったりと、こどもなりの事情があるからです。

こどもの話を聞く環境として、高祖さんのおすすめは「横並びの位置」から声をかけること。

帰り道に並んで歩いてみたり、洗濯物を一緒にたたみながらだったり、車の運転席と助手席に座ったときだったり。「安心して話せる場」をつくるようアドバイスしています。

心豊かな未来を応援する特集

特集「6歳からのネウボラ」 / OTEMOTO