不登校のサインに気づいたら。親は「自分が安心するための一言」をこどもに言ってはいけない

長期の休み明けは、学校に行きしぶるこどもが増える時期です。わが子が「学校に行きたくない」と言ったらどうすればいいのでしょうか。5000件を超える子育ての相談を受けてきた臨床心理士の田中茂樹さんに、こどもとの向き合い方を聞きました。

こどもが「学校に行きたくない」と言うのは、自分を守るための勇気ある行動であることがほとんどです。

「学校に行きたくないから起きたくない」と言う子と、「学校に行きたいのに起きられない」という状態の子がいたとします。多くの親は「行きたいのに起きられない」という子のほうがマシだと思うでしょう。でも、逆です。

「行きたいのに起きられない」「学校に行こうとすると吐いてしまう」といった場合は、心と体が分離している深刻な状態であることがあります。一方、「行きたくない」と言葉にする子は正直な気持ちを話しており、親を信頼している証拠です。まずはこどもに共感し、味方になり、気持ちを受けとめてあげてください。

モデル : Rikuto Yamamoto

撮影:Yuiko Nagasawa

「一度でも『学校に行かなくてもいいよ』と認めてしまうと、また明日も『行きたくない』と言うのではないか」「そのまま不登校になってしまうのではないか」。保護者からはそんな心配をよく聞きます。

しかし、こどもの「学校なんか一生行かない!」という宣言は、大人が思う「一生」とは違うものです。また「学校に行きたくない」と「学校に行かない」も、こどもの中では同じではありません。

こどもは、自分から幸せになろうとする本能を持っています。学校が大事な場所だということも十分わかっています。知らないことを学びたい、できないことをできるようになりたいという成長の意欲も持っています。

ただ、小学生は成長にばらつきがあるため、同級生には難なくできることでも、その子にはできないことがあります。怠けているのではなく、うまくいっていないだけなんです。

集団生活の中でできないことがあると、自尊心が傷つけられ、焦ったり無理をしたりすることもあるでしょう。「学校に行きたくない」という言葉の裏にそんな状況や感情がある可能性も心に留めて、保護者はこどもと向き合ってほしいです。

「勉強が遅れたらどうするの」と脅したり、「◯◯ちゃんは行っているよ」と他の子と比べたりすると、こどもの自尊心をますます貶めてしまいます。親が安心するための言葉は、こどもに言わなくていいんです。

そもそも「学校には行くべきだ」「学校に行かせるのが親として当たり前だ」という価値観でこどもと接していないでしょうか。学校は、行かなければならないところではありません。たとえ勉強が遅れても後から取り戻せますし、学校で習う読み書きや計算は、社会で生きていくうえで求められる人間の能力のごく一部にすぎません。親自身が固定観念によって潜在的な不安にとらわれていないかを意識することが大切です。

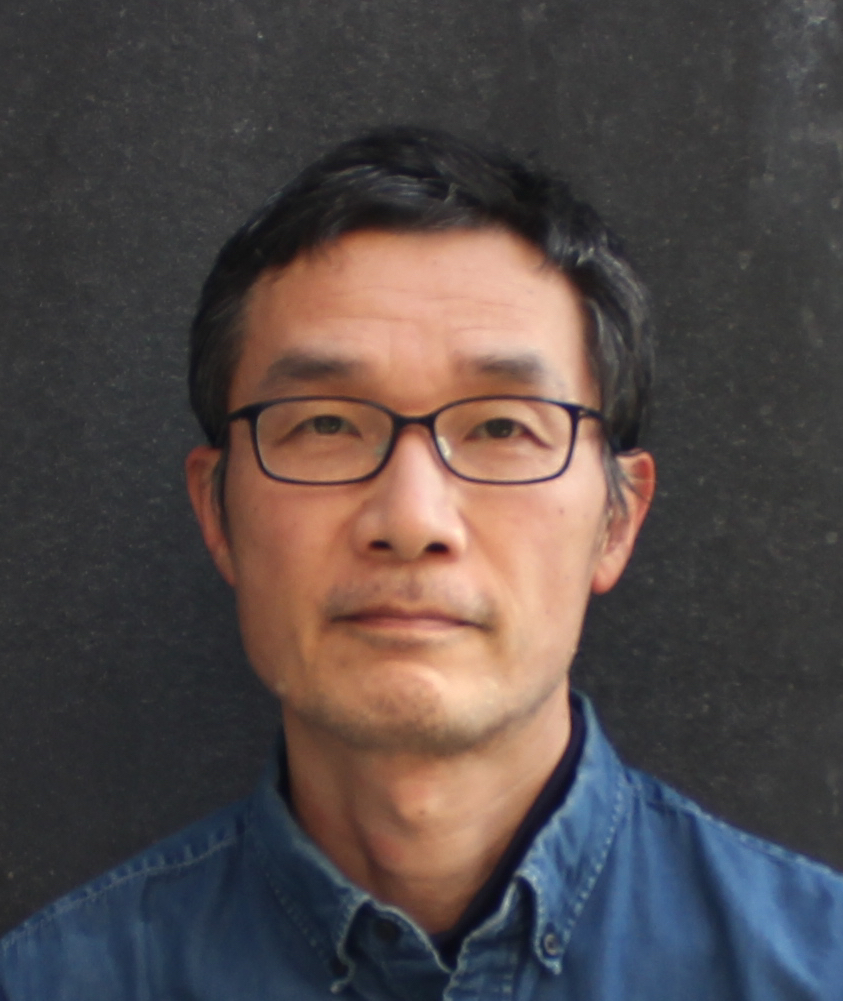

1965年生まれ。徳島市で育つ。京都大学医学部卒業。京都大学大学院文学研究科博士後期課程(心理学専攻)終了。2010年3月まで仁愛大学人間学部心理学科教授、同大学附属心理臨床センター主任。現在は、佐保川診療所(奈良市)において、地域医療、カウンセリングに従事。不登校や引きこもりなど子どもの問題について、親の面接を続けてきた。共働きで4児を育てた。著書に『子どもが幸せになることば』『子どもを信じること』『去られるためにそこにいる』など

提供写真

一方、学校に通えているから安心だというわけでもありません。大人が仕事で疲れるのと同じようにこどもは学校で疲れて帰ってきます。無理をしている可能性もあるので、とにかく家ではリラックスできるように過ごさせてあげてください。

学校であったことを根掘り葉掘り聞いたり、宿題をつきっきりで見たりと、家庭が学校の延長のようになってしまったら、こどもが一息つける場所がなくなってしまいます。学校は学校、家庭は家庭。家庭が学校の「残業」を担う必要はないんです。

親も、学校に対して過度の責任を感じると、育児がまるで仕事のようになってしまいます。親が「大丈夫、大丈夫」とのんびり過ごしていたら、こどもは安心します。こどもの力を信じて待つという向き合い方も、子育ての楽しみのひとつですよ。

illustration by yukino kawahara

心豊かな未来を応援する特集

特集「6歳からのネウボラ」 / OTEMOTO