「助けて」と言えないまま20代に。居場所のない若者たちが、シェアハウスで取り戻した"自分の声"

児童虐待相談件数の統計上は表れない、虐待を受けても保護されなかったこどもたち。大人になってから居場所を得て初めて、「助けを求めていいんだ」と気づく若者もいるといいます。

親からの虐待などで実家を頼れず、後ろ盾のない若者たちがいます。そんな若者に「居食住(居場所・食料配達・住居)」をサポートしているのが、一般社団法人Masterpieceです。

親を頼れない若者たちはどのような困難を抱えているのか、代表理事の菊池まりかさんに聞きました。聞き手は、児童虐待を防ぐための活動を2018年から続けている、タレントの福田萌さんです。

【関連記事】「愛がこんがらがって虐待になるのを止めたい」 福田萌さんが5年間の活動で感じたこと

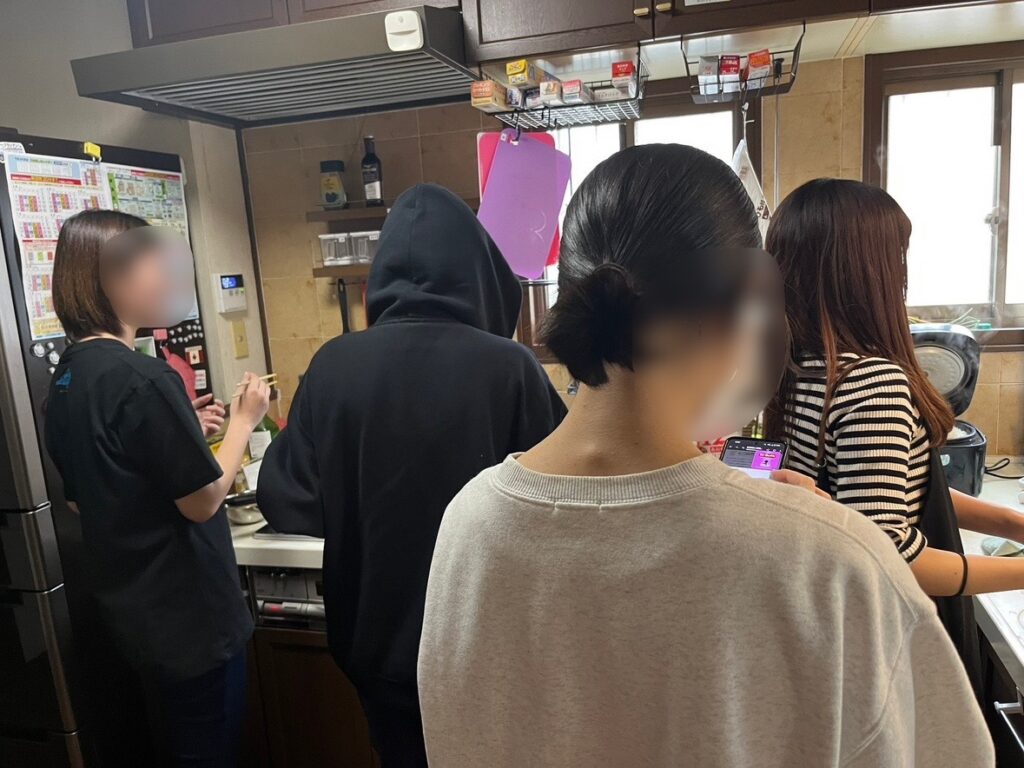

画像提供:Masterpiece

ーー福田萌:若者向けのシェアハウスの運営などをされています。活動内容を教えてください。

菊池真梨香:マスターピース(Masterpiece)は、さまざまな事情で親を頼りづらい29歳以下の若者たちに居場所の運営、食料配送、住居サポートをしています。

住居サポートは現在、4軒シェアハウス(居室は個室の共同住宅)と2軒のステップハウス(ひとり暮らし用)、1軒の学生マンションを東京都・千葉県・埼玉県に構え、合計20室を運営しています。

虐待を受けてきた若者は、幼い頃から声を上げると親から叩かれたりして嫌な思いをしてきた経験から、声を発することができない傾向があります。自分の"声"や"気持ち"を押し込めてきて、それらの存在に気づいていないことすらあります。

マスターピースは、若者たちの「居食住」の生活基盤を整えることで、「すべての若者が安心して『自分の声を聴ける』社会」を目指して活動しています。

統計上は「いない」若者たち

ーー若者たちはどのような困難を抱えているのでしょうか?

児童養護施設で暮らすこどもたちは、さまざまな生い立ちや事情を抱えています。施設にいられるのは原則18歳まで。その後、頼れる親がいない中で、進学、就職、住まい探し、引っ越し、各種の契約など、さまざまな手続きをたった一人でやっていかなければなりません。

また、虐待を受けてきたのに誰にも助けを求められず、児童養護施設などの社会的養護に一度もつながらないまま成人した「虐待サバイバー」もいます。誰からも支えてもらった経験がなく、とても困難な状況に置かれていますが、そもそも相談がないため統計上はその存在は把握されていません。

1987年生まれ。大学卒業後、2010年から児童養護施設に住み込みで働く。18歳で施設を巣立った若者たちが困難にぶつかっていくのを目の当たりにし、2017年に一般社団法人Masterpieceを設立。児童相談所の非常勤職員と両立し、2022年より専従。こども若者の声を届けるアドボカシー活動にも取り組む。愛称まりっぺ。こども家庭庁のこどもの居場所部会委員

画像提供:Masterpiece

私は大学を卒業するまで、こうした児童虐待の実態を深く知りませんでした。児童養護施設に就職して、施設を巣立っていく若者を目の当たりにして初めて、大人の後ろ盾なく自立するのはこれほど大変なことなのかと衝撃を受けました。

親を頼れないということは、住まいを借りるにも連帯保証人がいなかったり、経済的なサポートを受けられなかったりと、何をするにも不利な状態からのスタートになります。

精神的にも、自立した姿を親に見せたくて頑張れることもあるかと思いますが、心の支えがなく、「自分がいなくなっても悲しむ人がいない」「生きている意味がわからない」と考える若者も多くいます。

ーー自立するための手続きはただでさえ大変ですよね。社会経験がないゆえのトラブルの恐れもあります。

はい。同じ18歳以上だからといって周りの若者と同じように進学や就職ができるわけではありません。

周りと比べて「自分はダメだ」「自分が悪いんだ」と引け目を感じ、より助けを求めづらくなり、学校や仕事をやめたり、人間関係にハードルが生じたり、うつ症状となってしまったりすることもあります。メンタルのケアを受けるのにも出費がかさみます。

1985年生まれ、岩手県出身。犬山紙子さんや坂本美雨さんらとともに、児童虐待を防ぐための活動「#こどものいのちはこどものもの」を2019年に発足。2021年3月に家族でシンガポールに移住後も、こども家庭庁や自治体、NPOとの意見交換などの活動を続けている。近著に『「中田敦彦の妻」になってわかった、自分らしい生き方』

Akiko Kobayashi / OTEMOTO

ーー住み込みで働いていても仕事をやめたら住む場所もなくなるなど、何か一つが崩れたらすべて詰んでしまったというケースも聞きます。

新型コロナウイルスが感染拡大していた時期は、アルバイト先が休業したり、出身の児童養護施設に頼ろうにも感染対策のために行けなかったりと、パンデミックの影響を真っ先に受けたのがこうした若者たちでした。例えるなら電車のホームで黄色い線の外側にいるようなギリギリの状況です。

ですが、「若者なのに支援が必要なの?」という理解が一般的なのではないかと思います。こども支援や女性支援、高齢者支援と比べると若者はわかりづらい対象ですが、虐待を受けてきた若者にも支援は必要なんです。彼らにとっての障壁や心の傷は目に見えず、わかりづらいのです。

安全な家出をサポート

ーー具体的にはどんなサポートをしていますか?

まず、困難を抱えている若者とつながります。自ら声を上げたことがない若者が多いため、直接連絡をしてくることはほとんどなく、住む場所がなく食べるものもないという段階になって、さまざまな支援団体を通して連絡がくることが多いです。

施設の職員や大学の先生が気づいて相談につながったケースや、東京・新宿の歌舞伎町で若者の支援活動をしている団体から相談を受けたこともありました。統計上は見えず、社会的養護の制度の隙間にいる一人ひとりを、支援の仕組みにつなげることがとても重要です。

いまも虐待を受けているけれども、児童福祉法の一時保護の対象年齢を超えている場合は、自ら逃げてきてもらうしかありません。警察や自治体と連携して、新しい住所を隠す手続きをするなど、安全に家出ができるようサポートすることもあります。

ーーより多くの人にこうした活動を知ってもらうことで、困っている若者にも情報が届くよう願います。

児童虐待の相談対応件数は2023年度は約22万件ありましたが、児童養護施設などの社会的養護のもとで暮らしているこどもは全国で約4万人です。一時保護された後、自宅に返されてから引き続き虐待を受けることも多くあります。

虐待を受けているという自覚すらなかったけれど、相談につながって初めて「うちはおかしかったんだ」と気づく若者もいます。

統計に表れず、見えない「虐待サバイバー」として生き抜いている若者たちにも、まずは「居場所、食料、住居」を確保し、「声を上げていいんだ」「助けを求めていいんだ」と気づいてもらいたいです。

ーー私は「賃貸不動産経営管理士試験」に挑戦するために不動産の勉強をしているのですが、日本では特に住所がある人が守られることを実感しています。まず住む場所を確保してから、よし学校に行ってみよう、携帯電話を契約しよう、仕事を始めてみよう、と生活基盤が整っていくので、住まいの整備はとても大切な一歩だと思います。

シェアハウスは常に9割ほど埋まっているのですが、建物の老朽化が進んでいます。耐震補強工事やサッシの歪み直し、水道管工事などの修繕費をクラウドファンディングで募っています。所持金のない若者の仕事が決まるまでの生活費などにもなります。

若者が安心して声を上げられる居場所を整えるために、この先も長く伴走していきたいと思います。