家事能力ゼロから成長する「キラキライクメン」を理想像にしていいのだろうか

「イクメン」が新語・流行語となったのは2010年。ここ10数年で男性の育児をめぐる状況は大きく前進しました。一方、「イクメン」という言葉は、男性たちが競争社会から逃れられない構造を覆い隠してもいるのでは......。モヤモヤの正体は何なのか、それを越えることはできるのか。気鋭の研究者2人が語り合いました。

【対談後編】高学歴夫婦が2人して中学受験にのめりこむ。競争から降りられない「イクメン」の事情

中野円佳(以下、中野) 関口さんの近著『「イクメン」を疑え!』は、そのタイトルから「父親が育児をするのは当たり前なのに、イクメンと呼ぶのはいかがなものか」という議論を想像して手に取りました。ところが、もっと深い話が展開されていておもしろかったです。

関口洋平(以下、関口) 僕自身が共働きで子育てする中で「イクメン」という言葉につねづね違和感を感じていました。

育児に積極的に関わる男性を指す「イクメン」は、2010年に新語・流行語大賞を受賞しました。一方、アメリカでは1970年代後半から、育児と仕事を両立させる「イクメン」的な父親が文化の中に登場しています。

1979年に公開されたアメリカ映画『クレイマー、クレイマー』をはじめ多くの映画で、仕事と育児を両立させる父親が「理想の父親」として描かれてきました。このような「育児をする父親はカッコいい」という軽いニュアンスが「イクメン」という言葉には含まれているように感じます。

1980年生まれ。東京大学大学院人文社会研究科にて修士号、ハワイ大学マノア校アメリカ研究科にて博士号を取得。東京都立大学人文社会学部英語圏文化論教室助教を経て現職。2018年、アメリカ学会斎藤眞賞受賞。専門はアメリカ研究。特に、アメリカ文化における家族の表象について研究している。著書『「イクメン」を疑え!』(集英社)

撮影/露木聡子

『クレイマー、クレイマー』は日本でも1980年に公開され、「イクメン映画」を代表する作品として定着しています。日本の男性の現状と比較して、「アメリカに比べると日本はずいぶん遅れている」という批判をよく聞きます。

もちろんジェンダー平等に関して日本社会に課題が山積していることは明らかです。ただ、「日本社会は遅れている」という前提が「欧米社会は進んでいる」なのであれば、そのマイルストーンとなっている「欧米」は本当に「ジェンダー先進国」なのでしょうか。「イクメン」という言葉にはさまざまな現実が覆い隠されているのではないかと思い、本の中で読み解いています。

中野 第1章「日本の父親は遅れている?」で、雑誌『FQ』のイギリス版を紹介していましたよね。2004年の号では女優のセクシーな面に焦点が当てられていて、「子どもが生まれても自由でありたい」というイギリスの父親たちのリアルな願望の反映ではないかという考察でした。日本で語られる「欧米像」とのギャップがつまびらかにされていておもしろいなと思いました。

私は夫の転勤で2017年から5年間、シンガポールで暮らしました。2012年ごろからの政府の「女性活躍推進」が議論されている際に、外資系金融機関に勤めている人たちなどから「シンガポールや香港のようにメイドを雇えるようにすればすべて解決するのに」という発言をよく聞きました。

シンガポールの子育て家庭には葛藤がないかのように書かれている学術書や論文もあります。しかし、実際に住んでみて、いろいろな人に話を聞いたり実際に経験したりしてみると、住み込みメイド方式はトラブルや構造的な問題もあり、生易しい制度ではないことは近著の『教育大国シンガポール』で詳しく書いています。

日本の育児を語るとき、欧米やシンガポール、香港に対して抱きがちな「理想郷」のイメージが本当にそうなのか、丁寧に追っていくことは大事だなと思いました。

Adobe Stock / polkadot

「進んでいる国」の実態は

関口 日本では「欧米像」は大きなくくりで語られ、画一的なイメージになってしまいがちです。社会学や歴史学などの知見に基づきながら現実をより注意深く、個別に吟味する必要がありますよね。

中野 例えば「イクメン」のイメージが先行しているアメリカは、保育料がすごく高いですよね。

関口 そうなんです。アメリカでは保育に対する公的な支援は限定的で、基本的に市場原理に委ねられています。日本と比べて保育に関する選択肢は多いものの、裕福ではない家庭にとっては利用できる選択肢は限られています。

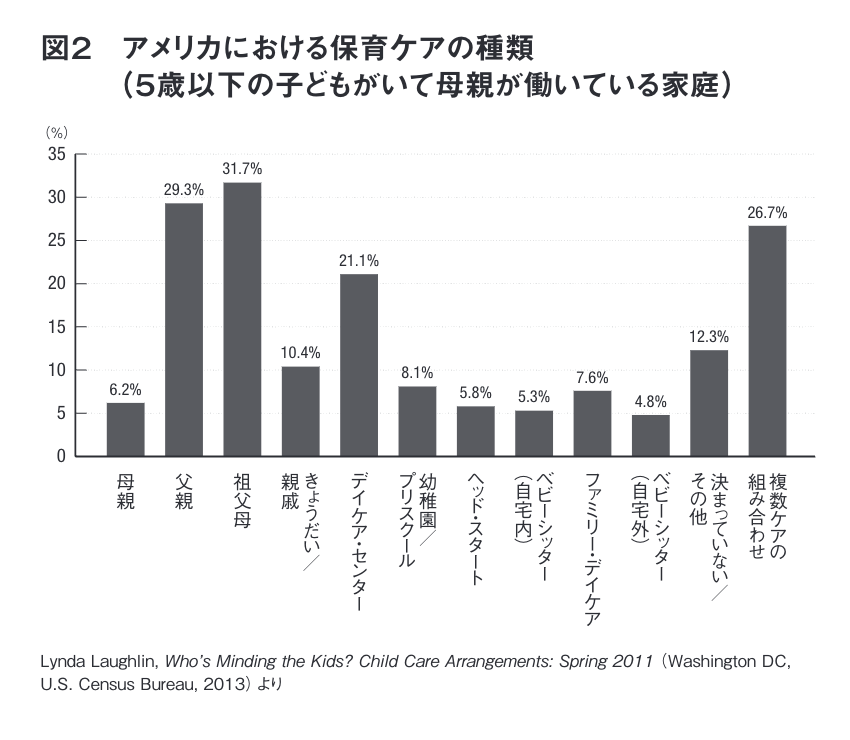

アメリカで母親が働いている間に5歳以下の子どもの面倒をみているのは、デイケアセンター(保育園)が21.1%なのに対し、父親が29.3%。アメリカの父親が子育てを担っているのを、単純に「イクメンが多いから」「ジェンダー先進国だから」と理解するのではなく、こうした制度の違いも視野に入れておく必要があります。

出典:『「イクメン」を疑え!』

中野 夫婦ともに高収入の「パワーカップル」にとっては保育の選択肢が多いことはいいかもしれませんが、そうではないカップルの場合、父親がいくら育児を担ったとしても大変じゃないかと思うんですけど、共働き育児は成り立っているんでしょうか。

関口 そこは僕もずっと疑問に感じていますが、ひとつには仕事が日本よりフレキシブルで長時間労働ではないということがあります。もうひとつは、親族のネットワークです。特に黒人にとっては親族の間で育児を頼み合うというのが珍しくないようです。デイケアより安価なファミリー・デイケアやメイドなどを組み合わせている人もいます。

失敗する父親を笑う

中野 母親が不在のときは父親がワンオペで育児や家事を担うわけですが、メディアでの「イクメン」の描かれ方では関口さんの本を読む前から気になっていることがありました。

例えば『Mr.インクレディブル』の続編の『インクレディブル・ファミリー』(2018年)では、母親が任務で留守にしている間、父親が家事と育児に奮闘します。最初は失敗ばかりして、だんだんと習得していくというパターンは、関口さんが本の中で分析している『クレイマー、クレイマー』(1979年)や『ミセス・ダウト』(1993年)とも似ていますが、失敗ばかりする父親を「あるある」と笑いものにしているところがある。

「お弁当をつくるのはお母さん」「おむつを替えるのはお母さん」といったわかりやすいステレオタイプが批判される一方、失敗ばかりして成長する父親像というのもまた一つのステレオタイプ的な描かれ方ですよね。

1984年東京都生まれ。東京大学教育学部卒業後、日本経済新聞社入社。育休中に立命館大学大学院先端総合学術研究科に入学。同研究科に提出の修士論文を基に2014年『「育休世代」のジレンマーー女性活用はなぜ失敗するのか?』を出版。15年よりフリージャーナリスト。キッズライン報道でPEPジャーナリズム大賞2021特別賞、第2回調査報道大賞デジタル部門優秀賞受賞。近著『教育大国シンガポール 日本は何を学べるか』(光文社新書)

提供写真

関口 1980年代から90年代の父親の育児映画ではお決まりのパターンですね。『クレイマー、クレイマー』は、ずっと仕事ひとすじだった父親が、妻が家を出たことで家事と育児に奮闘するストーリーです。料理に慣れておらず最初はフレンチトーストを焦がしてしまいますが、最後のシーンでは完璧に作り上げ、父親の成長ぶりが象徴的に描かれていました。

家事や育児が全然できない状態がスタートラインで、ちょっと頑張ったらひと通りできるようになってハッピーエンドという扱いは、男性に対してハードルを下げすぎていますよね。

中野 そんなステレオタイプな描かれ方には違和感がある、と男性たちから指摘があってもよさそうですよね。

関口 そうですね。さらにこうした映画では、女性が「家庭を捨てたキャリアウーマン」として加害者のように描かれ、ワンオペ育児をする男性が被害者のように描かれがちでもあります。映画そのものが男性中心的な視点で制作されているからです。

映画などの作品は社会を映す鏡だと言われます。けれども映画は現実をそのまま映しているわけではなく、「現実とは違うけれどこうなりたい」という理想や願望も投影されています。単純に映画の中に「イクメン」が登場したからといって社会も同じ状態だということにはならないわけで、作品を個別の文脈のなかで読み解いていくことで、その表象がつくりあげようとしているのがどんな世界なのかを考えることができます。

『クレイマー、クレイマー』にしても『ミセス・ダウト』にしても、男性の育児に焦点を当てたという点では、「育児は女性が担うものだ」というそれまでのステレオタイプとは一線を画しています。しかし、父親の「つらさ」がことさらに強調され、女性が排除されて男性のほうがフェミニズムを体現する主体のようになっている点については、フェアではないと感じます。

排除されてしまっていた女性の視点も入れると、映画が伝えるメッセージはまた違ったものになってくると思います。もっとも最近では、最初から父親が少なくとも家事くらいはできるというところから始まって、子どもとの精神的なつながりがより中心的なテーマになっている映画も出てきています。

Akiko Kobayashi / OTEMOTO

育児はビジネススキルなのか?

中野 もう一つ、2010年代に「イクメン」が礼賛された背景にあった「育児はビジネススキルにつながる」というアプローチに対する指摘も印象的でした。

当時を振り返ると、「育児をする父親は出世をする」とでも言ってビジネス上の価値を見出してもらわないと、経営者や企業トップだけでなく当事者の父親さえも説得できなかったのではないかとは感じます。

ダイバーシティの議論も同じで、多様な人材がいるとパフォーマンスが上がるので女性を積極的に登用せよというロジックが日本でも席巻して、私も著書『「育休世代」のジレンマ』(2014年)前後ではそこに加担していた面もあったと思います。でも本当にそのロジックでよかったのか、そのロジックでは「じゃあ役に立たなければやらなくていいのか」というのは今すごく問われてきていると思います。

関口 そうなんです。「育児はビジネスの役に立つ」というロジック自体が完全に間違っているとは僕も思いません。企業のトップの意識を変えていかないと社会全体が変わらないという背景はあったので、そういうロジックを使う人がいてもいいし、一定の効果もあったと思います。

ただ、このような個人を経済的なものさしで測る「新自由主義」的なアプローチが有効なのは、ホワイトカラーのエリート男性だけなのかもしれません。育児ですら競争原理に組み込まれ、ビジネスの役に立つか立たないか、自分自身の価値を向上させられるかどうかで評価されてしまうことが果たして良いことなのか。その評価軸では、たとえば非正規の労働者が仕事と育児を両立するにはどうすればいいのかといった視点が抜け落ちてしまうのではないでしょうか。

中野 エリート男性が「育児はビジネススキルにもなる」と信じて、自分のため、企業や組織のため、国のためのセルフマネジメントに邁進する一方で、そこからこぼれてしまう人たちはたくさんいますよね。

しかも、子育てにもその考え方の延長で向き合い、子どもの教育や受験にのめりこんでいく「イクメン」がいることも気になっています。

次回はこの話の続きができたらと思います。