アエラ元編集長が悔やむ、18年前につけた見出し。女性が働き続けるために本当に必要だったこと

働く女性は増えていますが、女性管理職の割合はなかなか増えません。20年以上にわたって働く女性と企業を取材し、著書『男性中心企業の終焉』にまとめたジャーナリストの浜田敬子さんに、その理由と変化のポイントについて聞きました。

取り戻した家族の時間

働く女性が抱える問題を取材し続けて20年余りになります。2022年に世界経済フォーラムが発表した「ジェンダーギャップ指数」で日本は146カ国中116位。女性管理職の割合は平均9.4%にとどまっています。世界の動きに比べて日本ではいまだに男女格差が大きく、採用や登用において不平等な状態が放置されています。

ただ、変化の兆しもみられます。新型コロナウイルスによって、これまでの当たり前がいくつも崩れました。「会社に行かなければ仕事ができない」という働き方がもう常識ではなくなりました。

私自身、リモートワークのおかげで平日に家族で夕食をとることができるようになり、子どもを「おかえり」と迎えることもできるようになりました。週刊誌のAERAで仕事をしていた頃には考えられなかった生活です。家族のための時間を取り戻すことができたのです。

この20年の間に取材してきた人の中には、キャリアを諦める女性たちも多くいました。彼女たちが直面したハードルは、そのときは「変えられないもの」でしたが、決して変えられないものではなかったのです。「できない」とあきらめるのではなく「どうしたらできるようになるか」をもっと考えることが必要だったのではないでしょうか。その視点で振り返ると、いかに私たちがその当時の常識の範囲内でもがいていたかがわかります。

Adobe Stock / mapo

転勤は本当に必要だったのか

2021年9月、NTTグループは「転勤・単身赴任の原則廃止」を打ち出しました。単身赴任から自宅に戻る社員のための引っ越し代も会社が負担し、勤務地に出社が必要な場合は「出張扱い」にして宿泊費も会社持ちにしました。

さらに2022年7月からは、主要7社の従業員の約半数となる3万人を対象に、全国どこに住んでも良いとし、原則自宅などで働く体制にしました。これにより、約1500人いた単身赴任者の約5分の1が、すぐに家族の元に戻ったということです。

居住地を自由とする働き方はすでにIT大手を中心に広がっていましたが、日本の伝統的大企業であるNTTが踏み切ったのは大きなインパクトでした。家族と一緒に住むという当たり前のことが、テクノロジーの進歩によってできるようになったのです。

振り返ると、数年前までは転勤は避けられないというのが常識でした。辞令1枚で世界どこにでも赴任するのは当たり前。ただ、共働きが増えたことで、夫が転勤となった場合に妻が仕事をどうするかが問題になり始めていました。

妻が仕事を辞めて帯同するのか、夫が単身赴任して妻はワンオペで仕事と育児を両立するのか。そのどちらかの生活を選択し、どうやってやりくりするかがもっぱらの関心事でした。そこに、そもそも転勤しないという本質的な選択肢はなかったのです。

その解決策として、特定の地域のみで働く「エリア総合職」というコースも生まれました。地域限定職とも呼ばれ、勤務地を限定する職種です。通常の総合職より給与が抑えられ、昇給や昇進の機会も制限されていましたが、転勤を避けるために選ぶ人もいて当時はポジティブに受け止められていました。

ただ、このコースができたことによって、通常の総合職であれば転勤することは当たり前だという構造は維持されました。そもそも転勤が本当に必要なのか、転勤しなくても評価される方法はないのか、という本質的な議論が遅れた側面もあったのではないでしょうか。

「女性にやさしい」両立支援制度

当時はよかれと思って進めていたことが、本質的な変化を妨げてしまっていた。「エリア総合職」と同じことを両立支援制度についても感じています。

育児休業が浸透した2000年代には、多くの企業が育休から復職しやすくするために両立支援制度を充実させました。

企業の中に託児所をつくったり、育休を3年や6年に延長したりする独自の制度に先進企業がこぞって取り組みました。2009年に企業に導入が義務付けられる前から、育児短時間勤務制度(時短)を導入していた企業もありました。

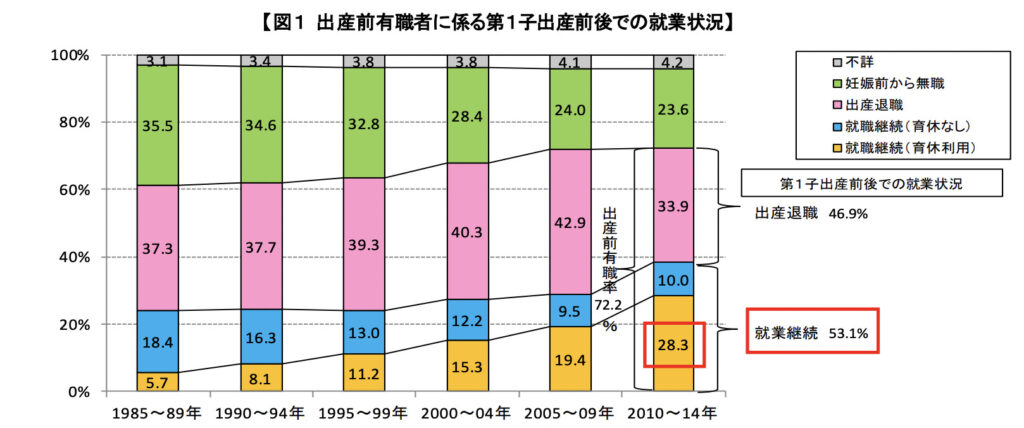

両立支援制度がなかったころは妊娠を機に仕事を辞める女性が多かったため、仕事と育児を両立しやすくするための制度をつくってほしい、つくったら使いやすくしてほしい、ということが関心の焦点になっていました。

出典:内閣府男女共同参画局

当時は、育休を取るのも、両立支援制度を利用するのも、ほぼ女性でした。切実に制度を求めていたのも女性だったのです。

2004年にAERAで、主要200社に両立支援制度の整備状況や女性の登用などについてアンケート調査をしました。私は、その記事に「女性にやさしい企業100」というタイトルをつけてしまいました。

育休も時短勤務も女性が利用するものだから、制度を充実させている企業は「女性にやさしい」というのは、いまならアンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)だとわかります。こうした「女性のために」というメッセージが、結果的に性別役割分業を固定することにつながってしまったのでは、と反省しています。

妻が時短勤務で毎日早く帰ると、夫のほうは早く帰らなくても済みます。制度としては男女どちらも使えるのに女性がとるものだという思い込みがあると、まず家庭内で話し合いになりませんし、男性は時短勤務をしたくても会社に言いづらいです。

その結果、夫の長時間労働は解消されず、妻は時短のぶん給与が減り、昇進や昇給の機会も失ってやりがいを喪失するマミートラックに陥るという構造が固定されてしまいました。さらにいえば、「男は仕事、女は家事育児」から「男は仕事、女は仕事と家事育児」という、「新・性別役割分業」と呼ばれる女性の負担増を生み出してしまったのです。

2015年に女性活躍推進法ができるかなり前、政府は2003年にはすでに、女性管理職の割合を2020年までには3割にするという目標を掲げていました。しかし、達成にはほど遠い状況で先送りされました。女性に家事と育児、仕事、さらに管理職という4つ目の負荷を加えるのはそもそも無理だったんです。

両立支援制度を充実させた結果がこうなることを、当時は予想できませんでした。制度がないよりもあったほうがいいとポジティブに受け止めていました。

しかし本質的に進めるべきだったのは、長時間労働をなくし、男女ともに家事と育児をできるようにすることでした。2022年10月からはいわゆる「パパ産休」制度も始まり、2023年には大企業を対象に男性の育休取得率の公表も義務付けられます。男性の育休をあと10年早く推進していれば、両立支援制度は夫婦どちらも使えるのだと早くから周知していればーーと、いまになっては思います。

Akiko Kobayashi / OTEMOTO

選ぶ基準を変える

時代の流れやテクノロジーの向上によって常識や価値観は変わります。当時は選択肢が限られており、そのときどきで効果的なメッセージがあったのも事実です。ただ、こうした振り返りを通して実感するのは、私たち個人がそれまでの常識にとらわれず、発想を転換していくことが必要だということです。特に、企業の管理職層は意識をアップデートしていくことが必須です。

なぜなら、変化することを前提として経営を設計していかなければ、選ばれなくなるからです。

全国どこからでもリモートワークできるという大胆な改革にNTTグループが踏み切ったのは、「選ばれる会社」になるためだといいます。社員の働く意欲や幸福度を高めることが、重要度が高い経営戦略だと判断したのです。

コロナという厳しい環境を経験し、毎日出社をする働き方だけが当たり前ではなくなったいま、個人の裁量で柔軟に働けるようになった企業と、従来型の決められた時間に決められた場所で働く企業とでは、成果の上げ方や評価体制に違いが生まれています。会社と個人の関係が変化する中、就職と転職は売り手市場になっていますから、選ばれない企業は淘汰されていくことになります。

経営層や管理職が常識だとしていることが、いまの時代に合っているか。これまでの慣行でよかれと思ってやっていることが、無意識の偏見につながっていないか。こうした問い直しは、変化に対応するうえでとても重要です。

特に、日本の企業では管理職の要件を明確に言語化しているところが少なく、いまいる管理職と属性が近い人や勤続年数が長い人が無条件に登用されている傾向があります。同質性の高い組織でこれまでと同じビジネスのやり方をしていては、やがて行き詰まってしまいます。

多様な人を管理職に登用するためには「探す基準」を変えることも大事です。

長時間労働ができて緊急対応ができて転勤もいとわない人という条件で管理職を選ぼうとすると、女性は対象から外れてしまいます。

トップダウンで瞬時に決断したり、積極的にリスクを取りに行ったりするのが理想のリーダー像だった時代がありましたが、それらは本当にいまのマネジメントに必要な能力でしょうか。

多様性が尊重される時代には、メンバーの自発的な提案を汲み取ったり、意見が分かれたときにメンバーが納得感をもてるよう調整したり、チームの力を引き出したりする後方支援に回る力が求められます。

リクルートは、組織が同質化することへの圧倒的な危機感から、管理職のダイバーシティを進めています。2022年4月時点での女性管理職比率は27%。これを2030年には50%にすることを公表しています。管理職に必要な要件を再定義した部署では、女性の管理職候補が2倍になったといいます。

2021年1月で女性管理職比率が30%に上るポーラでは、新たな時代のリーダーの要件に合う能力をもつ候補を社内で探すことを、社長の及川美紀さんが「宝探し」と表現しています。

提供写真

数値目標という約束

私は、ジェンダーギャップが解消されるまでの過渡期には数値目標は必要だと考えています。

なぜなら、目標を社内外に公表することで、世間に対するコミットメントになるからです。数値目標があることで、現状把握や課題の設定など具体的なロードマップがつくれるようになり、予算も担当者もつけられます。経営者が責任をもって遂行するのだと社内外に約束することで強い牽引力になります。

コロナという外的な要因により社会も企業も変わらざるを得なくなったことで、変化を阻んでいた理由に気づくことができました。社会は変わるんだということを前提にすべての発想を変えると、本質的なことを問うことができるようになります。

私は2022年8月にリクルートに入社し、半分は会社員としてリクルートワークス研究所が発行する「Works」誌の編集長、半分はフリーのジャーナリストという形で働いています。これまでの常識ではありえなかった雇用形態です。

「ちゃんと働く」の「ちゃんと」ってなんだろうと問い直すと、それぞれに答えがあるはずです。働く個人ひとりひとりも、会社や社会が変わることを待っているだけではなく、自分はこうしたいということを声に出して伝えていってほしいと思います。