プラスチックは悪者じゃない。石川の老舗樹脂メーカーとクリエイターが2年がかりで開発した「割れない食器」

陶磁器のような重厚感ある見た目でありながら、樹脂の新素材でつくられている器のシリーズARAS(エイラス)。「素材で世界を変えたい」という老舗樹脂メーカーと、デザインを手がけるクリエイター集団が共同開発しました。プラスチックに逆風が吹く中、実用性とデザイン性、サステナビリティを兼ね備えた、まったく新しい器づくりに成功しました。

Akiko Kobayashi / OTEMOTO

「1000回落としても割れない」という器のシリーズARAS(エイラス)は、樹脂に硝子繊維を織り交ぜた素材でできています。軽くて丈夫でありながら、マットで重厚な質感があり、家庭での普段づかいのほか、カフェやレストランでも活用されています。

石川県加賀市の老舗樹脂メーカー石川樹脂工業と、金沢市に工房がある気鋭のクリエイター集団「secca(雪花)」がコラボレーションし、約2年の開発期間を経て2020年に発売。5年目の2024年、売上は当初の10倍に跳ね上がりました。

石川県加賀市生まれ。 東京大学工学部システム創成学科を卒業後、大手消費財メーカーP&Gに入社し、約10年間勤務。主に経営戦略、経営管理、財務会計などに従事。日本での数年間の経験後、シンガポールに転勤。アジア全体の消臭剤・台所用洗剤の経営戦略に携わる。その後、帰国し日本CFOの右腕として、日本全体の営業戦略、流通コスト改革、内部統制に従事。「自分の手で、ものづくりをしたい」と一念発起して2016年に退職し、父が経営する会社の現職に就く

Akiko Kobayashi / OTEMOTO

割れる食器はゴミになる

きっかけは2016年8月、石川樹脂工業にアトツギが戻ってきたことでした。

東京大学工学部を卒業後、大手消費財メーカーのP&Gに入社した石川勤さん。約10年勤務し、国内外で経営戦略などに携わったのち、石川県加賀市にUターンして家業に参画しました。

「家業に戻ったとき、プラスチックのイメージは最悪でした」(石川さん)

1947年、漆器の木地の販売から始まった石川樹脂工業は、高度経済成長期のニーズに応え、扱いやすく大量生産ができる樹脂製の漆器を開発して成長を遂げました。

ところが、モノが溢れるようになると、人々の消費動向にも徐々に変化が。海にポイ捨てされたごみの衝撃的な映像によってプラスチックが逆風にさらされるようになっていたのです。

一方、石川樹脂の自社ブランド製品づくりのパートナーとなっていたsecca CEOの上町達也さんとCOOの柳井友一さんには、別の課題感がありました。seccaは、シェフとともに新しい食体験をデザインすることを得意とし、高級レストランの器づくりも手がけています。

1983年岐阜県可児市生まれ。金沢美術工芸大学卒業後、株式会社ニコンに入社し、主に新企画製品の企画とデザインを担当する。3.11をきっかけに、モノの背景にある価値の異常な消費サイクルに疑問を抱き、今一度価値を丁寧に手渡し合えるような世界を取り戻すことを目指し、2013年secca inc.を設立。数ありきではなく、一つひとつのモノが生み出す価値ありきでものづくりの可能性を見つめ直す。現在、secca独自の経営を推進しながら、各作品のコンセプトメイキングを主に担当する。デザイナーとしてはパートナー企業の経営に寄り添ったデザインコンサルティングを行う。金沢美術工芸大学非常勤講師 / 上海同済大学、武蔵野美術大学招待講師 他

Akiko Kobayashi / OTEMOTO

「ホテルやレストランのシェフに話を聞くと、100席規模のレストランでは月に20万〜50万円相当の器が割れているそうなんです。経済的な負担になるせいで、食器選びの選択肢が狭まっている現実がありました」

1983年島根県益田市生まれ。自然に囲まれた環境で育ち、日曜大工が趣味な父と裁縫が得意な母、仏壇の蒔絵師だった祖母の影響を受け、幼いころからものつくりが日常的な環境で育つ。高校時代にデザイナーを志し、金沢美術工芸大学で製品デザインを学ぶ。その後(株)JVCケンウッドに入社、音響や光学機器のデザインを担当。工業デザインを経験する中で「ものの消費のサイクル」に疑問を持ち、歴史に残るものづくりに憧れ陶芸の世界に入る。2012年多治見市陶磁器意匠研究所で陶芸を学びその後、金沢卯辰山工芸工房を修了。seccaのクリエイティブリーダーとして工房全体の制作を牽引する。国際陶磁器展美濃 陶磁器デザイン部門 金賞など国内外のコンペで受賞多数

Seigo Ito

プロ用の器として陶磁器という素材と向き合ってきたからこそ、「普段づかいの器には新たな選択肢がつくれるのでは」と思い、そこに樹脂の可能性を感じたという上町さんと柳井さん。

「陶磁器は約1200度の高温で焼成するので、素材が変質して資源としては再生しづらい。カジュアルに器を使うシーンにおいては、陶磁器は高カロリーで短命なものづくりといえます」

「一方、プラスチックは悪者にされがちですが、適切に回収すればリサイクルできる循環型資源です。割れない食器であれば長く使えて、好みが変わってもリサイクルできる。器を取り巻く課題を本質的に解決できる可能性を感じました」

そして「プラスチックは安っぽい」という固定的なイメージを覆す挑戦が始まりました。

職人とデザイナーがともにつくる

日常づかいができる樹脂製の器は、基本的には大量生産の工業製品です。そこに工芸品のような「揺らぎ」や「味わい」を持たせるというのが、seccaの提案でした。

注目したのは、ガラスに匹敵する透明感や屈折率を持ちながら、車で踏んでも割れない靱性があるトライタンという素材です。国内でトライタンの特性を活かしたプロダクトを展開できているメーカーがほとんどない中、石川樹脂は食器ブランド「Plakira(プラキラ)」をより拡大するため、seccaにリブランディングを依頼していました。

Akiko Kobayashi / OTEMOTO

そこで、強みであるトライタンをベースに、ガラス繊維を織り交ぜて独自の素材を開発し、工芸品のような重厚感やムラのある質感を目指しました。

Akiko Kobayashi / OTEMOTO

「硝子や陶磁器の置き換えではなく、プラスチックだからこそできる表現を追求できるはず。石川樹脂が長年にわたって築いたものづくりの土壌があったからこそ、固定観念にとらわれない思い切ったデザインを提案できました」

上町さんはそう話します。一般的には分業することが多い金型設計や金型製造までまかなう自社一貫製造の体制が、石川樹脂には整っていました。職人とデザイナーが二人三脚で、何度も試作を繰り返しました。

「素材で世界を変えたい」という石川さんの思いを、「新しい食体験を提案したい」とseccaの上町さんや柳井さんがつなぐ。seccaが提案する世界観を、石川樹脂の職人が形にしていく。会社の枠を超えた有機的なものづくりが実現しました。

Akiko Kobayashi / OTEMOTO

工芸品のような風合いに

「ARAS 大皿ウェーブ」は、プレートの表面に波を打ったような凹凸があるのが特徴です。複数の料理を盛り合わせてもソースなどの水分が流れにくい機能性に加え、工芸品のような自然な風合いを醸し出します。

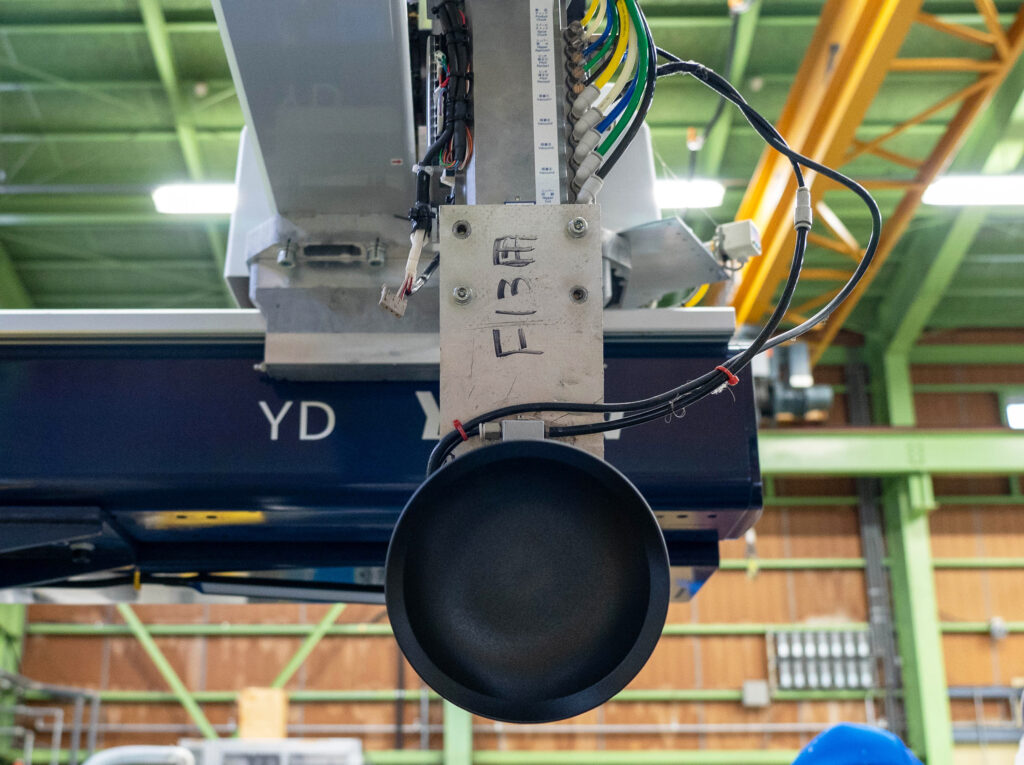

seccaが手彫りで波状の凹凸に加工した石膏の原型を3Dスキャンし、デジタルデータに取り込んで工芸品のような揺らぎのある形状を生み出し、射出成形という製法で大量生産できる仕組みをつくりました。

Seigo Ito

こうした揺らぎや「色ムラ」は不良品とされることが一般的ですが、ARASはそれを逆手に取り、むしろ意図的に筋状の色ムラを発生させています。

「そういった質感であれば傷が目立ちにくいため、永く愛してもらうための施策でもありました」(上町さん)

樹脂が悪者ではない

「プラスチックなのに」ではなく「プラスチックだからこそ」、工芸的な価値を取り入れることに成功し、ARASは誕生しました。2年間という長い開発期間に拠りどころになったのは、77年にわたって樹脂と向き合ってきた石川樹脂の知見と素材への愛着でした。

Seigo Ito

「樹脂の歴史はまだ100年ほどで、この先も進化の可能性があります。プラスチックは使い方次第では長く使え、リサイクルも容易な素材です。ものづくりによって起きた問題を少しでも解決する製品開発ができればと思っています」(石川さん)

「プラスチックゴミが社会問題になったのは事実ですが、樹脂への偏見を生んだ面もあります。問題は素材ではなく、人間の振る舞いのほうだともいえるのではないでしょうか」(上町さん)

※ARASの売上拡大を支えた石川樹脂の工場改革に迫った記事はこちら。

OTEMOTO