ブームの渦中にいた90年代の女子高生が、学校で本当に教えてほしかったこと

茶髪、ミニスカートの制服、ルーズソックス姿で渋谷を闊歩する姿に象徴される、1990年代の女子高生ブーム。当時、女子校に通っていた漫画家の田房永子さんは「あの頃の大人たちは、女子高生を自分たちよりも力と知恵を持った者かのように錯覚していた」と話します。大人になってからわかった、女子高生が大人にしてほしかったことについて、エッセイを寄せてくれました。

私は東京都内の私立の女子校に、中学高校の6年間通っていました。

大人になり、親になって、女子校でこんなことを教えてもらいたかった、と思うことがいくつかあります。

私が高校1〜2年の頃、世の中は1990年代、女子高生ブーム真っ盛りでした。テレビや雑誌で「ブルセラ」や「援助交際」などの用語が毎日飛び交い、大人たちは「女子高生の性の乱れ」や「金銭感覚の狂い」を嘆いていました。

私が通っていた女子校は校則が厳しかったのもあって、生徒たちはおとなしい雰囲気だったと思います。その中で、援助交際をしている生徒が数人いました。

当時は新宿や渋谷の雑居ビルに「デートクラブ」という店舗がありました。その店内は女子高生たちがいる部屋と男性客の部屋がマジックミラーで区切られていて、男性客が援助交際したい女の子を選ぶというシステム。内線電話をかけて女の子の胸についた番号をスタッフに伝えると、女の子は店外で男性と待ち合わせるよう伝えられ、外に出て2人でデートするという仕組みでした。

そこに通っていたクラスメートは、新宿を歩いていたらスタッフに声をかけられ「他のいろんな学校の女子がいる部屋で、みんなでお菓子を食べながらおしゃべりするだけで1000円もらえる。雑誌も読み放題」と言われて行ったそうです。

お得だから田房さんも行こう、と楽しそうに誘ってきます。おじさんとデートしてもへんなことはされない、お茶しただけで5000円もらえることもある、と言います。

私は恐怖を覚えて行かなかったけど、この話をいまになって思い出すと、悲しくて悔しくて、体が震えるような感覚になります。

16歳とか17歳の子どもたちを、お菓子と1000円という大人にとってはなんでもないような金額で操り、その子たちを性的な目線で見る男性に引き渡す。とんでもなさすぎて、めまいがします。

しかもテレビをつければ、「女子高生が乱れている」と、いつも「女子高生」を主語にして、さも女子高生側が自分の体の価値を使って、おじさんから金を巻き上げているかのように語られている。そしてその「女子高生」は一部の子だけではなく、ほとんどの女子高生がそういうことをしているかのような印象をお茶の間に与え続けていました。

言葉にできなかっただけで、当時から猛烈な違和感を感じていました。

これだけ大きな社会問題になっているのに、それを「大人側の問題 であり、女子高生が性的に搾取されている問題」であるとして、私たち女子高生本人に話を聞いたり、事情を調査したりして「解決しよう」と動いている大人も、動かずともそういった意識を持って一緒に違和感を話してくれる大人も、身近にまったくいなかったことにです。

学校で先生たちは、援助交際をしている生徒がいるんじゃないかとか、いたら大変だとか、生徒を守らなければいけないとか、そういう姿勢は一切なかったように思います。あくまで女子高生ブームは外の世界のことで学校内は何事もないかのような感じ。それよりむしろ、援助交際をしていることが発覚したらその生徒は停学とか退学とかそういう風になりそうな雰囲気。

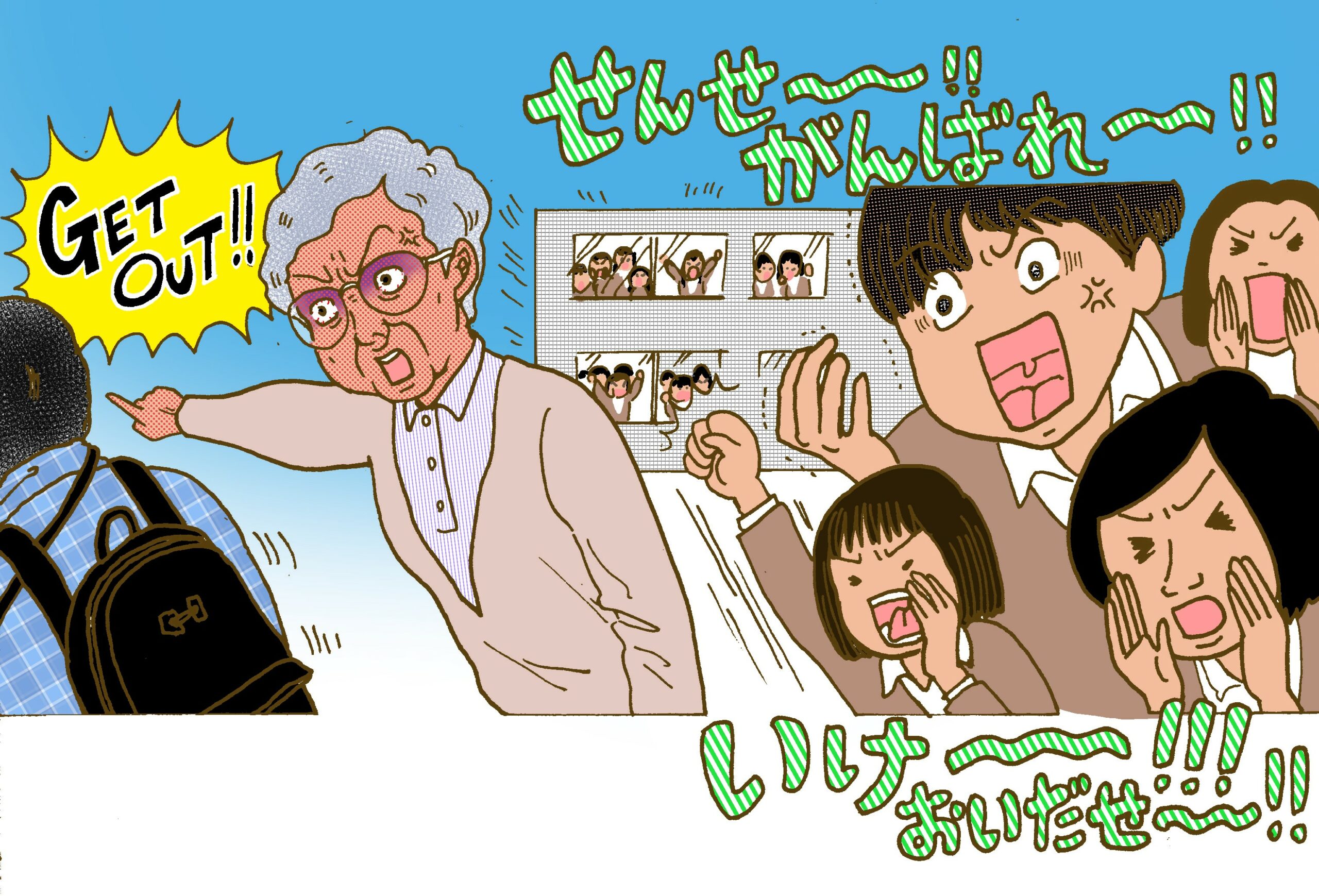

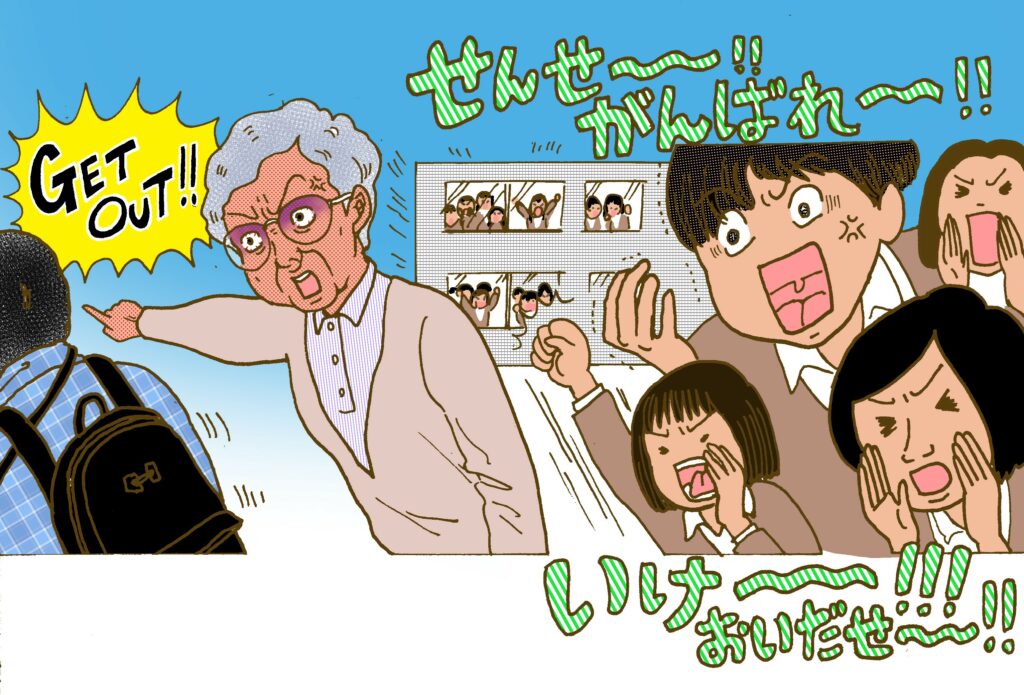

文化祭でチアリーダー部の発表会があると、巨大な一眼レフカメラを抱えた男性が単独で複数やってくることがありました。そして最前列に陣取って、下の角度からチアリーダーの股間などを映します。1人だけ、怒りをあらわにしてそういう男性が撮っている画像を確認し、追い出す60代の女性の先生がいました。

通学路にあるコンビニに、投稿写真系の雑誌(読者から送られてきた、盗撮と思われる写真が載っている雑誌)が置かれた一角がありました。それにいろんな高校のチアリーダー部や器械体操部などの女の子たちの股間などを撮った写真が載っていて、「うちの学校のチア部も載っていた」と噂になっていたので、「許せない」とみんなで立ち読みして確認したこともありました。

なので、カメラ男性を追い出してくれる先生を校舎の窓からみんなで「○○先生ーー!!がんばれーー!!!」と叫んで応援しました。

しかし結局、次の年から文化祭は一般参加不可という決まりになり、家族や知り合いしか呼べないチケット制になってしまいました。周囲の高校の、知らない生徒たちと交流できる場だったのでショックでした。

犯罪行為をする者を入場できなくすることは学校の対応として適しているけど、そこに生徒たちへのちゃんとした説明がなく、急にチケット制になったことでも学校に不信を持ちました。あのカメラ男性たちの行動に怒っているとか許せないという思いを校長先生が表明するとか、あなたたちは悪くない、みたいなことを言ってくれてもよかったのでは? と思います。

そう思うのは、毎朝の通学そして帰り道でも、痴漢という性犯罪の被害にみんな遭いまくっていたのに、先生や学校が一切ノータッチだったから。

朝の教室では、誰かしらが「痴漢に遭った!」と怒っているのは日常茶飯事でした。そうやって声に出して怒るのはクラスでも中心にいる目立っている子だけ。仲良しグループの子が「今日、電車の中で痴漢に遭ったんだけど、制服着た高校生くらいの男だった...おじさんじゃなくても痴漢ってするんだって思って怖かった...」とそっと話してきたりすることはよくありました。

私は通学中に自転車に乗っていて、追い越してきたバイクに乗った男に胸を触られたこともありました。ショックを抑えて学校に行き、それでも授業を受けなければいけないので、友達を目の前にしても先ほど遭った被害についてわざわざ話す気力が起きないことも多かったです。

だから、「痴漢ってなんなの?!」と怒ってる子がいない日も、学年に何百人もいる生徒の誰かしらが毎朝、遭っていると考えるのは自然なことでした。

当時はというか、つい最近まで、世の中の認識は「痴漢はいるものだから、遭わないように気をつけろ」というものでした。被害に遭ったと言う人に対して「自分に隙があったんだろう」とか「スカートを短くしてたんじゃないか」と言うのは、ある意味当たり前くらいのことでした。

先生たちですら、生徒から被害に遭ったと報告されても「春だからヘンなやつ出てくる。気をつけろよ~」とか返して終わり。先生に言ってもどうにもならないのでもはや報告はせず、生徒同士で励まし合うしかありませんでした。

1学年に何百人もいたので、その被害数は毎日とんでもない数だったと思います。だけど先生たちは、生徒にスカートの丈を短くする行為を禁止することや、学校の最寄り駅に見張りに立って、校則違反のルーズソックスを履いてきた生徒を取り締まり、その場で脱がせる罰を与えることに精を出していました。

先生たちからは「お前たちがそんな格好しているから痴漢に遭うんだ」というメッセージしか伝わってきませんでした。

だから文化祭のことも、先生たちの総意がどういうものなのか分からず漠然としていました。

子どもからすると、大人の考えや都合で急にルールが変化することには意外と対応できたりします。そうするしかないからだけども。そこで「理不尽だ」と感じるのは、ちゃんとした説明がないから納得できていない、という点。大人が「私は今回、こう思ったから、こういう風にルールを変える」とちゃんと意思表示するのって、お互いの信頼関係にとって大事だと思うんですよね。その内容自体に納得できなくても、「この人はこう思ったんだな」ということを知るのと知らないのでは違うというか。

とにかく、女子中高生が性的な視線をもって狙われやすい立場であることへのフォローや教育が見事になかった。もっと、女性としての尊厳をしっかり自分で認識することの大切さを教えてほしかった。

そもそも女子高生ブームが起こる時点で、世の中全体が女性の尊厳や子どもの人権に対しての意識が希薄。女子高生は10代の子どもなのに、あの頃の大人たちは、女子高生を自分たちよりも力と知恵を持った者かのように錯覚していました。

本当に取り組まなければいけないのは子どもを守ることなのに、それを放棄するだけでなく、女子高生を操り商品にする者たちを透明化し、消費する側の成人男性が弱者であるかのように語ることもありました。だから、私の学校が特別ぬかりがあったというわけではないと思います。

そしてもう一つ、こういうことを教えてほしかったというのがあります。

私の通っていた女子校は大学進学が前提になっていたので、夢とか将来とか職業とかに関しては、のびのびとどれでも選びましょう、という雰囲気を学校から感じていました。

仲の良い友達と、将来どんな仕事に就きたいか、という話は日常的にしていたし、それぞれがハッキリとアナウンサーとか栄養士とか、専業主婦とか、医療従事者とか、自分の好きなことや興味のあることに沿った理想の未来を語るのが当たり前でした。

中学1年生からそんな感じだったので、働くことに関しては当然、男も女もない、平等であるという感覚が学生の頃まではあったのです。

でも、社会人になってみるといろいろと男と女っていうだけで違うことがあると知ることになりました。職場によるというものではなく、社会通念として存在している。それをジワジワと「なんか変だなあ、でもこんなもんかなあ」と思いながら受け入れざるを得ないのでした。

そしていよいよ妊娠・出産の時に、「共働きのため、保育園に子どもを預けたい家庭の数」と「保育園の数」がぜんぜん合ってないという現実を急に突きつけられた時、目の前が真っ暗になりました。10年前の当時、全国の待機児童数は2万5000人を超えていたんです。

保育園が足りないのは「女性の社会進出が進んだ」とか「女性が自己実現のために働く」とか、本来、夫の稼ぎでやっていける女性が働く必要がないのに、その労働に社会的価値はないのに、趣味みたいな感じで働きたがる、みたいな言われようは、10年前は毎日のようにテレビやネットにあふれていました。

「女は子どもを持ったら仕事をやめるものである」という前提がベッタリと世の中にある。だから「子どもを産んだけど、人に預けて自分は働きたい」という女性は〝ワガママを言っている人〟みたいな雰囲気が役所の保育課にすら漂っていました。

仕事に関しても、出産や育児に関しても、女性ならではの苦悩については、先輩女性たちの話を聞くだけで「以前はもっとひどかった」ということがすぐに分かるのも、いつものことでした。どこにいっても「昔はまだよかった」って話はほとんど聞かない。

そういった女性の歴史を女子校で習いたかったな、と今になって思います。というか、その教育なしに、女子校って成り立つのだろうか、とすら思います。

ただただ「決まりを守らせる」だけを目的にした指導。こちらの事情を聞いたりすることなく否定するだけの先生の言動の記憶は、今も思い出すと体の軸が冷たく縮こまります。

もっと、女性として苦労がある現実、そこでどうやって立ち向かい生きていくか、そしてどうやって理不尽を変化させていけばいいのか、そういった教育を、10代で受けることができていたら、と今日も私は夢想します。

【関連記事】