「大ゴケしなければ次につながる」。女性初のトップが、"女人禁制"の業界を変えた

国税庁にお酒の研究や鑑定をする部門があることはあまり知られていません。しかも、酒造りは「女人禁制」だったとされる時代もあることから、女性が働くことがイメージしづらい分野でもあります。そんな業界で、女性初の酒類総合研究所のトップをつとめた研究者がいます。

118年の歴史があり、日本で唯一の国のお酒の研究機関である独立行政法人酒類総合研究所。前身である国税庁醸造試験所の時代から働いていた後藤奈美さんは2016年、ここで女性初の理事長に就任しました。

提供写真

業界の"常識"を変えた

「お酒の世界が男性社会であるという印象を大きく変えた出来事だったと思います」

そう話すのは、国税庁で15年にわたって酒類行政に携わった石渡英和さんです。

酒の製造業や販売業は国税庁が所管しており、石渡さんのような技術系の職員は、お酒の品質管理の技術を向上させたり、業界を振興させたりするために支援することが主な業務です。酒造会社と関わることも多く、今でこそ女性職員も活躍していますが、長らく男性ばかりの職場でした。

「日本酒の業界は、酒蔵に女性が入ることが禁止される女人禁制の風潮があり、最近までそのなごりがありました。われわれの仕事は、そうした男性中心の業界と利害をぶつけ合う立場にあることから、なかなか女性にはなじみにくい印象があるようです」

「こうした慣習に加え、国税庁のお酒の鑑定官や研究者の業務は、全国転勤が頻繁にあります。また、品質評価をするために業務の一環でお酒を口にすることが避けられないため、妊娠、授乳などのライフステージがある人にとってはハードな職場かもしれません」

「寿退社」が当たり前だった

そんな職場に後藤さんは、男女雇用機会均等法がまだ制定されていなかった1983年に入庁しました。当時の雰囲気を、後藤さんはこう振り返ります。

「当時、女子学生は自宅から通勤できなければ企業に応募することさえ難しく、就職できても結婚したら退職する『寿退社』が当たり前でした。『女性には募集がこないから、就職したいなら教職か公務員を目指してほしい』という話を大学で入学早々に聞かされたのを覚えています」

大学院で食品工学の修士課程を修了した後藤さんは、食品関係の研究を仕事にしたいと考えていました。「研究を仕事として続けていくなら公務員しかない」と公務員試験を受けました。女性の採用実績がほとんどない職種もありましたが、少しずつ女性の採用を推進する動きが出てきたころでした。

そんな中、後藤さんが採用されたのは国税庁の醸造試験所でした。

その年、国税庁に採用された女性は2人だけ。もう1人は初の女性行政職(キャリア官僚)として週刊誌で記事になったほどだったといいます。技術職の女性では、後藤さんは23年ぶりの採用でした。

「醸造試験所で2年間の研修や研究をしたあと、大阪国税局の鑑定官室に異動しました。それまで地方に転勤した女性はいませんでした。国税局では各地の酒造会社を訪問することもあるのですが、女性は現場に出せないという雰囲気がありました。女人禁制のなごりだったようです」

「現場に出せない人や転勤させられない人がいると組織が回らなくなるので、女性が採用されにくいという状況だったように思います。右も左もわからず飛び込みましたが、やっぱり女性はダメだと言われないよう意識はしていました。実は私、お酒がたくさん飲めるわけでもなかったのですが(笑)」

先輩の職員と酒造会社を訪問したり業界団体の会合に参加したりすると、女性がいることに驚かれたこともありました。しかし後藤さんは、とにかく仕事を覚えようと必死で食らいついていきました。

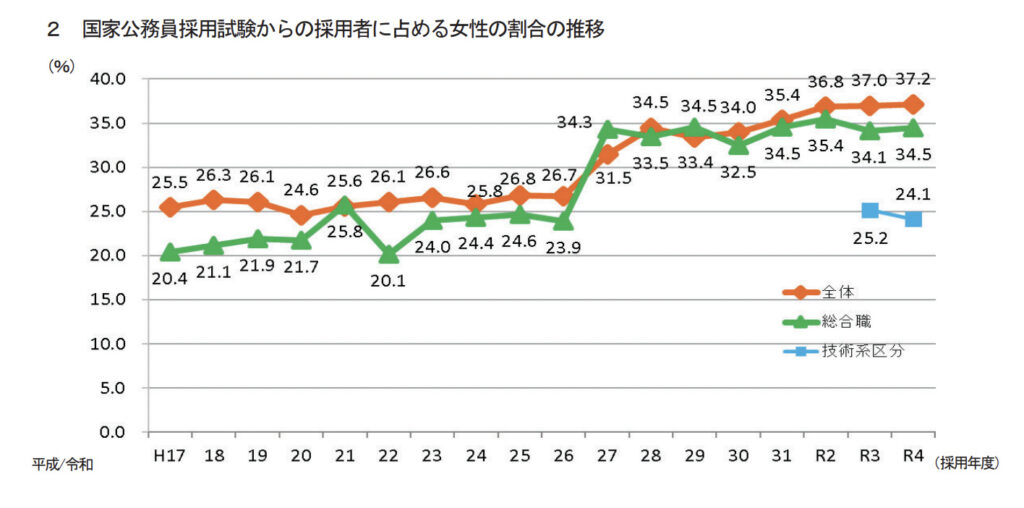

出典:「女性国家公務員の採用状況のフォローアップ」(内閣人事局)

論文を英語で書くよりも

3年後に再び醸造試験所に戻り、主にワインの研究をすることに。日本の気候で育てたぶどうで美しい色のワインをつくるにはどうすればいいか。ワインの本場であるフランスのボルドー大学に留学するなど、研究の第一線を走り続けてきました。

後藤さんが仕事のやりづらさを感じたのは、留学から帰国して出産した後のことでした。醸造試験所でワイン用のブドウや酵母の研究を続けていた1993年、職場で初めて育児休業を取得しました。

認可外の保育所に子どもを預け、産後5カ月で職場に復帰しました。午後5時までに仕事を終えて保育園に迎えに行く。今でこそ定時で帰宅することは男女ともに珍しくありませんが、当時は少数派でした。

「祝日もずっと職場にいる同僚や、午後5時になると飲み始める上司もいました。働き方改革の概念がまだない、ゆるやかな時代だったんです」

「その隣で『あと20分あったらもう一つ実験ができるのに』というもどかしさを抱えながら、午後5時に職場をあとにせざるを得ませんでした。研究の締切が迫る中で、予期せぬ子どもの病気に対応するのも大変でした。でも、おかげで仕事の密度を上げることができるようになりました」

後藤さんはそこであえて「妥協」という言葉を使います。

「公的な研究機関は、社会の役に立つための仕事として、研究の成果を論文や学会で発表することはマストです。論文は、本来なら英語で書いたもののほうがランクが上だとされがちです。でも、私は日本のワイナリーの役に立てばいいのだからと割り切って、日本語で書いていました」

「研究者の方からすると、論文のレベルを落とすなんてけしからんと言われるかもしれません。でも、どこかで妥協しなければ仕事を続けることはできませんでした」

このときも今も、後藤さんの頭にあるのは「大ゴケしなければ次につながる」という考え方です。だから「妥協」の線引きも明確でした。

研究の実績は高く評価され、後藤さんは日本のお酒全般においてリーダーシップをとる存在になっていきました。2014年に酒類総合研究所の理事に、2016年に理事長に就任しました。2016年の伊勢志摩サミットでは、海外の首脳が口にするワインの選考委員会の座長をつとめました。

チャンスをつぶさない

理事になってからは研究はほとんどできなくなったものの、代わりに研究所がどうあるべきかという方向性を考えられるようになりました。

「研究機関はどんどん仕事が増えてしまう傾向があります。研究会議や学会の仕事で手一杯になると、研究をする時間が削られてしまうんです。どうすれば効率的にできるのか考えよう、とうるさく言ってきました」

2015年に施行された女性活躍推進法により、2020年までに指導的地位に占める女性の割合を30%にするという政府目標ができたことで、国や業界が変わり始めたころでもありました。このころから、国家公務員の女性割合も3割を超えるようになりました。

後藤さんは、そういう時代の流れの中で自分が理事長に選ばれたのは「女性だから」という面は否定できないと考えています。しかし、そこでチャンスを得たのであれば、つぶさずに次につなげることが必要だ、とも。いわゆるアファーマティブ・アクション(※)の当事者として矢面に立っていたのでした。

※アファーマティブ・アクション 過去の社会的・構造的差別によって、人種や性に由来して事実上の格差がある場合に、それを解消して実質的な平等を確保するために政府によって取られる格差是正のための措置

大沢真知子著『女性はなぜ活躍できないのか』より

前出の石渡さんはこう話します。

「今では国税庁でお酒の仕事に携わる職員にも女性が多くなりましたし、後藤さんのころはほとんどいなかった女性杜氏や蔵元も珍しくなくなりました。業界の風景が変わっていった時代、後藤さんはそのパイオニアの一人だったと思います」

提供写真

「女性なのに」でも「女性だから」でもなく、個人の資質や能力が評価されるように。後藤さんはそう願いながら「負けん気」を発揮して働き続けてきました。

「子育てと、キャリアや自由をトレードオフにせざるを得ない期間があるのは仕方のないことです。ただ、それを母親だけに押し付けるべきではありません。私自身は、女性だからできないという意識を植え付けられてきた世代ですが、男女雇用機会均等法ができたり育休が取得できるようになったりと社会のルールが変わったことで、考え方や環境はずいぶん変わってきました」

「女性だからという意味でのハードルはずっとずっと下がっています。臆することなく飛び込んでほしいです」

後藤さんは2021年3月で酒類総合研究所の理事長を退任後、研究生として同研究所で無給で研究を続けています。仕事と育児の両立にいっぱいいっぱいで「妥協」をしていたころの穴を埋めるように、じっくりと研究と向き合って社会に還元したいという思いからだといいます。