「なぜ大人のごみをこどもが拾うの?」 福井県勝山市の教師が始めた、生まれ育った場所を愛する授業

日本各地の小中学校が取り組んでいる「ふるさと教育」。その実践で、こどもたちが自分らしさを表現することを大事にし、学校の外の人たちと連携しながら進めてきたひとりの元校長がいます。こどもたちに向ける眼差しの先に、地域の未来がありました。

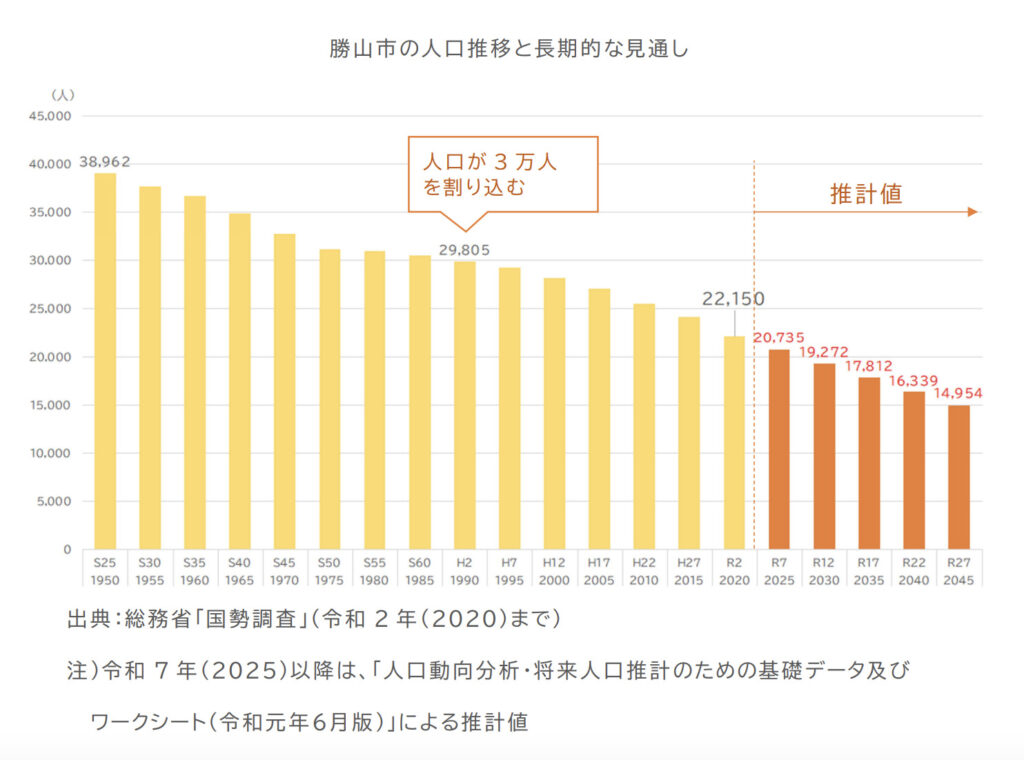

「恐竜のまち」として知られる福井県勝山市の人口は約2万1000人。県立恐竜博物館や越前大仏を目当てに国内外から年間約140万人の観光客が訪れるものの、人口は減り続けており、2030年には2万人を割り込むと推計されています。

高校卒業のタイミングで市外に転出する若者が多い中、「公教育の役割は、地域の魅力を教えることでは」と考え、手探りで独自の「ふるさと教育」を始めた先生がいます。今は教育監として市の教育政策に携わる道関直哉さん、61歳。形を変えながら今も続く教育実践について、道関さんに聞きました。

勝山市出身。2017年、勝山市立荒土小学校長、2019年、白川静漢字教育賞最優秀賞受賞。2021年、勝山市立勝山中部中学校長。児童生徒の主体性の育成や実践的な教育に寄与したとして2023年、福井県教育功労者に選出される

Akiko Kobayashi / OTEMOTO

私は勝山市の出身で、教員生活では主に社会科教育に取り組んできました。市内の小中学校で教えたほか、40歳から3年間はシンガポールの日本人学校に赴任していました。

シンガポールの面積は、勝山の3倍弱。なのに人口は約300倍。勝山では出会えなかったようなさまざまな人たちと接する中で、教育の役割とは何かを考えさせられました。

若者が都市部に流出することにより、勝山の人口は減っています。進学先や就職先がないのが理由ですが、「勝山になんかいてはダメ」と大人がこどもに刷り込んでいる面も少なからずあります。

もちろん、出て行きたいという若者に「出て行くな」とは言えませんが、無条件に「東京に行きさえすればすべてがうまくいく」というものでもないのに、大人が幻想を抱いてしまっています。勝山でもできることがあるのに、ちゃんと伝えられていないのではないか。公教育がすべきことは、こどもたちに地域の魅力を伝えることではないかと考えました。

Akiko Kobayashi / OTEMOTO

ごみを捨てる大人に伝えたい

シンガポールから戻り、2000年に勝山北部中学校に教員として赴任しました。2012年に、新聞を教育に活用する活動「NIE(Newspaper in Education)」と、NPOが主催する環境自治体会議の両方の全国大会が、勝山で開催されることになりました。これを機に、環境学習と新聞の活用の両方に同時に取り組んでみたらどうだろう、と北部中学校で実践することにしました。

市内の中学校では30年以上前から、生徒たちが九頭竜川の清掃活動をしていました。それ自体は良い活動ですが、裏を返すと、30年も続けてもごみがなくならないということでもあります。

根本的な問題を解決するために、拾ったごみを分類し、誰がごみを出しているのかを調べました。多かったのは、肥料の袋や黒いビニールシートなどの農業ごみ、次に空き缶でした。農業ごみは田畑から風で飛んだのかもしれませんが、缶は圧倒的にビールとコーヒーが多く、大人のポイ捨てが原因だとうかがえました。「なぜ、大人が捨てたごみをこどもが拾わなければいけないのか」。生徒たちと大人に向けた啓発活動をすることにしたのです。

NIEの実践というと、新聞を資料として授業で活用したり生徒が新聞をつくったりすることが多いのですが、新聞社に取材をしてもらえば、広く発信できると考えました。「発信するNIE」をテーマに、新聞社に投げ込み(情報提供)をし、取材に来てもらいました。生徒の関心も学校の外や社会に向いていきました。

当時は意識していませんでしたが、今思えば、のちに「アクティブラーニング」や「主体的な学習」「探究活動」などと言われる学習とよく似たことをしていましたね。

Akiko Kobayashi / OTEMOTO

なすを運動会に取り入れて

勝山市立荒土小学校に校長として赴任したときは、もともと教員として働いた経験のある学校だったので、学校改革ができることを期待して張り切っていました。が、実際は前例踏襲の慣習があり、うまくいきません。

運動会の「土っ子運動会」という呼び名を「土っ子ふるさと運動会」にしてほしい。競技種目に地域の特産品にちなんだものを入れてほしいと呼びかけたところ、「玉入れの赤白の玉に『妙金なす』をイメージした紫の玉を加えて、紫の玉が入ったら3点というルールにしよう」と、こどもたちが発表してくれました。そんな細かいところからも「ふるさと教育」にこだわりました。

いつか、外部の専門家と連携して大きなインパクトのある活動をしたいと考えていました。

個性をアウトプットする

教員の仕事は学校の中だけで完結しがちですが、学校の外の人とネットワークがあれば、こどもにさまざまな経験を提供することができます。地域の人たちと話すと、協力したいという人は少なくありません。

荒土小の4年生が地域の魅力を言葉にした「あらどかるた」を商品化したり、勝山中部中学校の生徒が飲食店とともに「キャラメル中学いもパフェ」を開発したりと、生徒が地域の魅力を知り、地域の人たちと交流するための仕掛けづくりに奔走しました。教員から外に出て声をかけていかなければ、新しい活動は生まれません。

失敗も多くありましたが、間違ってはいなかったと思います。インプットする勉強だけでなく、アウトプットすることで初めて、こどもたちは「自分らしさ」を表現できます。それぞれのこどもの個性をかけあわせることでオリジナリティが生まれ、その活動が地域の新たな魅力となるのです。

先生も楽しみながら

Akiko Kobayashi / OTEMOTO

今は現場を離れましたが、「ふるさと教育」の実践は引き継がれています。

市内の成器南小学校では2023年、地域の特産品である「雪室そば」のパッケージを6年生がデザインし、半年かけて商品化するプロジェクトを、総合的な学習の授業でおこないました。

児童はまず、ロゴデザインがどんな考え方でデザインされているのかをプロのクリエイティブディレクターから学び、自分の名前をデザインしました。それから身近な商品のパッケージデザインの理論を学び、地域に目を向け、さまざまな人と関わりながら、実際に店頭に並ぶ商品のものづくりに挑戦しました。白山神社や恐竜など、住んでいるまちの魅力をわかりやすく表現した8種類のパッケージが生まれました。

出典:Hangover Plate「Project H-OPE」 instagram

こうしたプロジェクトには、職業教育やSTEAM教育の要素もあります。都市部では私立の学校で特に標榜している新しい教育テーマですが、地方の小さな公立学校でも、地域と連携すれば実現できるのです。生まれ育った地域だからこそ生まれるアイデアなど、地方ならではの強みもあります。

義務教育は、町ぐるみでこどもを育てる教育です。たとえ将来、町を出ていくとしても、生まれ育った町を愛し、ふるさとのことを思い出せるようアイデンティティを確立してほしい。こどもたちが地域に目を向ける活動をすることも公教育の一環です。先生もこどもと一緒に楽しみながら学んでほしいと思っています。